映画で伝える...『3.11』 フォーラム福島・阿部泰宏支配人に聞く

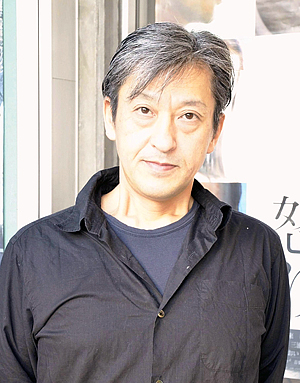

東京電力福島第1原発事故や東日本大震災を題材にした映画が数多く作られているが、製作者たちは「3.11」の何に視点を置き、作品を撮っているのだろうか。「映画から原発を考える」のテーマで新旧約40作品を上映しているフォーラム福島(福島市)の阿部泰宏支配人(53)に話を聞いた。(小野伸一郎)

―「映画から原発を考える」をテーマに断続的に作品を上映しているが。

2011年7月に上映した今村昌平の「黒い雨」(1989年)は原爆がテーマで原発とは関係ないが、あの(東京電力福島第1原発事故)当時は放射性物質に関する知識そのものを持っている人がおらず、参考事例にできるのはチェルノブイリ(原発事故)と広島、長崎の原爆ぐらい極端な事例しかなかったため、上映したところ多くのお客さんが見に来てくれた。

過去の映画を上映して気付くのは、3.11以降表面化した問題を、昔から映画は描いているということ。例えば「東京原発」(2002年)では、都知事に扮(ふん)する役所広司が、東京都は自前で原発を持とうと政策を掲げる。すると、かんかんがくがくの議論になり、なぜ東京で原発が造れないのかについて始まり、研究者らが呼ばれて勉強会などが開かれる。基本的に喜劇なのだが、めまいがするほどに、3.11以降連日新聞で騒がれている問題が作中で論議されている。

映画は非現実を描くことでエンターテインメントとして機能し、興行として成り立つのだが、結局映画の元ネタは現実であり現実の出来事から発想して作られていることを改めて痛感した。

―震災や原発事故を描いた作品はいくつも作られているが、製作者たちはどこに視点を置いているのだろうか。

まず、原発事故後、政府や企業、自治体は適切に対応できていたのかという疑問から、事故を検証しようとする人(製作者)がいる。もう一つは、被ばくを巡る問題で分断や対立が起き、地域になかった亀裂を原発事故が招いてしまったという罪深さに目を向ける人。だいたい二つに分かれる。最初の方は政治的、経済的な視点から原発事故を社会派ドキュメントとして、被ばくについては人文学的、哲学的な感性が先立って作っている気がする。

―中には本県の状況を誤解したような作品もあるのではないか。

福島県は危険だから一刻も早く逃げた方がいいと言い切ってしまっている作品だ。考える余地を与えない、単純なメッセージで、今見ると全くもって間違っている。作り手の怒りの感情が強過ぎて、ラジカル(過激で急進的)なメッセージだ。原発事故の衝撃が冷めやらぬころに作られ、当時は必然性のある映画だったとは思う。

ただ、映画はある意味プロパガンダという性格を持っている。主観が強過ぎても許されるのも確か。新聞やテレビのような両論併記で映画を作ったとしても、メッセージとしては非常に退屈で、凡庸な出来で終わってしまう。主観はもろ刃の剣なのだが、客観性ばかり重視しては映画にならない。主観で描きつつ説得力を持つ映画であれば、クリエイターとして優れている。その映画に共感できないとしても建設的な批判が起きるし、その映画を巡って議論することすらあり得る。