【復興の道標・作業員-6】廃炉従事「不安ない」 基準厳しく安全徹底

「労災認定されたけど、実際に発症した原因は分からないじゃないか。白血病はもともとあった病気だろ」

東京電力福島第1原発の廃炉作業に携わってきた双葉郡の男性(65)は、作業に従事した作業員が白血病を発症し昨年10月に初めて労災認定されたことを冷静に受け止めている。男性は原発事故直後から原発構内で事故対応や廃炉作業などに従事してきたが、「健康不安はない」と語る。

男性は事故前から、大手ゼネコンなどの地元下請けとして第1原発の仕事に関わってきた。事故直後の2011(平成23)年3月、爆発が連続し発電所構内の放射線量も急上昇する中、水素爆発を防ぐため5、6号機の天井に穴を開ける作業に必死だった。「かなりの放射線を浴びたと思うが、やらなかったら爆発したんだ。ピストルで撃たれるわけじゃないと思ったよ」。暗闇の作業の中で鳴り響いた線量計のアラームの音を、鮮明に覚えている。

11年3月以降も、放射性物質が漏れた海側取水口に鉄板を設ける作業や、構内のがれき撤去などに力を尽くしてきた。現在は汚染水を保管するタンクの組み立てや運搬などを請け負っている。

原子炉建屋周辺など高線量の区域に立ち入ることは少なくなったが、従業員を雇う身としても安全確保に神経をとがらせてきた。「1日7000人が働いていて、放射線が原因で死んだ人はいない。(死亡は)工事中の事故ばかりだ」

原発事故から間もなく丸5年。第1原発は放射性物質の放出量が減って除染も進み、大部分の区域が全面マスクを着けなくてもよくなった。正門近くには大型休憩所が整備され、3階の食堂では大熊町の給食センターで調理した温かい食事が提供されている。

「1日6時間以上は働かないなど、作業効率は悪いかもしれないが、(作業の安全確保は)徹底されている。それだけ基準が厳しくなったんだ」。男性は、寝袋で休息を取って作業していた時期と比べ、労働環境が改善された現状を肌で感じている。

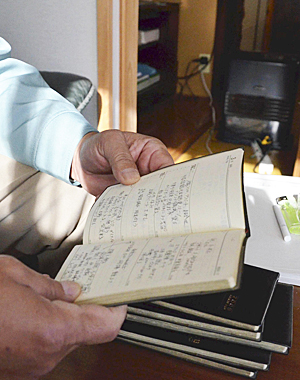

男性の手帳には、事故直後からの構内の様子や自らの行動が記されている。「作業を終えて免震重要棟に戻ったら、(当時の)吉田昌郎(福島第1原発)所長から『ごくろうさん』と声を掛けられたんだ」

男性はこれからも廃炉作業に携わっていくという。「俺は被ばくという言葉が嫌いだ。誰かがやらないと終わらないだろ」

(2016年1月12日付掲載)

- 【復興の道標・放射線教育】ママ考案「○×テスト」 相馬・中村二中で初授業

- 【復興の道標・放射線教育】学び続ける風土つくる 意欲に応える方策を

- 【復興の道標・放射線教育】教える側の意識が変化 福島モデル確立へ

- 【復興の道標・放射線教育】「なぜ学ぶか」が出発点 理解し伝える力に

- 【復興の道標・放射線教育】「放射能うつる」の誤解 学校外の連携模索

- 【復興の道標・放射線教育】安全性伝える知識必要 相馬農高生が実感

- 【復興の道標・放射線教育】子どもが学び家庭へ 測定検査で実践的活動

- 【復興の道標・識者の意見】立命館大准教授・開沼博氏 寝た子を起こすべき

- 【復興の道標・識者の意見】県国際交流員・ナオミオオヤ氏 ALTが情報発信

- 【復興の道標・番外編】理不尽に心痛める福島県民 教育・行政対応求める