【復興の道標・賠償の不条理-4】商工業者と意識に溝 自立への方策が必要

「事前の説明通りに賠償が進んでいない。誠意をもって対応してほしい」。県商工会連合会長の轡田倉治(73)ら商工団体の代表者は1月19日、福島市のビルで東電の執行役員福島復興本社副代表の林孝之(59)に要求書を手渡した。

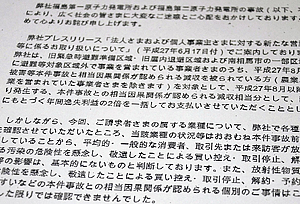

東電は昨年、避難区域外の事業者に対する昨年8月以降分の賠償方針を発表し「年間逸失利益の2倍(2年分相当)の金額を一括で支払う」とした。しかし、実際は事業者から「約束通り払われていない」と不満の声が相次いでいる。

東電は一括賠償の際に、減収と原発事故との「相当因果関係」の確認をしている。不満が上がるのは「因果関係がない」とされた事業者だ。

「風評は根強く、被害実態に見合った賠償をする責務がある」。轡田らは柔軟な対応を求めた。その言葉には「加害者としての責任を果たすべき」との思いが強くにじむ。

東電はこれまで「加害者の責任」を重視し、因果関係の確認を簡潔に行ってきた。しかし、原発事故から5年を迎え、事故が本当に影響しているのかを精査する姿勢に転じてきている。そこに「加害者の責任」を求める商工業者と、意識の溝が生じている。

「東電は不誠実」。賠償をめぐる問題でしばしば聞かれる言葉だ。しかし個別事情に目を向けると、必ずしもそうとは言い切れないケースもある。

賠償手続きを担当する県内の商工団体の職員(32)は、地元客を相手にした飲食店が、原発事故とはほぼ関係のない減収分の賠償を受け取ったケースも目にしてきた。

東京商工リサーチのまとめ(2月24日現在)では、東日本大震災に関連する本県の倒産件数は累計45件で、宮城134件、岩手61件と比べて少ない。「赤字でも賠償金が支払われているから」。関係者からは、そんな声も上がる。

「昨年8月以前は、極端に言えば月の半分を休業しても事故前の収入が手元に入ってきていた。賠償が受けられなくなることを見据え、自立のためにさまざまな方策を考える必要がある」。商工団体の職員は指摘する。

原発事故後に避難指示が出た市町村では、事業者の自立に向けた対策が動きだした。福島相双復興官民合同チームの一員の常見優(38)は、事業再開への考えを語る。

「事業として成り立つか、現実的に考えることが重要。それは、賠償ありきの話ではない」(文中敬称略)

(2016年3月7日付掲載)

- 【復興の道標・放射線教育】ママ考案「○×テスト」 相馬・中村二中で初授業

- 【復興の道標・放射線教育】学び続ける風土つくる 意欲に応える方策を

- 【復興の道標・放射線教育】教える側の意識が変化 福島モデル確立へ

- 【復興の道標・放射線教育】「なぜ学ぶか」が出発点 理解し伝える力に

- 【復興の道標・放射線教育】「放射能うつる」の誤解 学校外の連携模索

- 【復興の道標・放射線教育】安全性伝える知識必要 相馬農高生が実感

- 【復興の道標・放射線教育】子どもが学び家庭へ 測定検査で実践的活動

- 【復興の道標・識者の意見】立命館大准教授・開沼博氏 寝た子を起こすべき

- 【復興の道標・識者の意見】県国際交流員・ナオミオオヤ氏 ALTが情報発信

- 【復興の道標・番外編】理不尽に心痛める福島県民 教育・行政対応求める