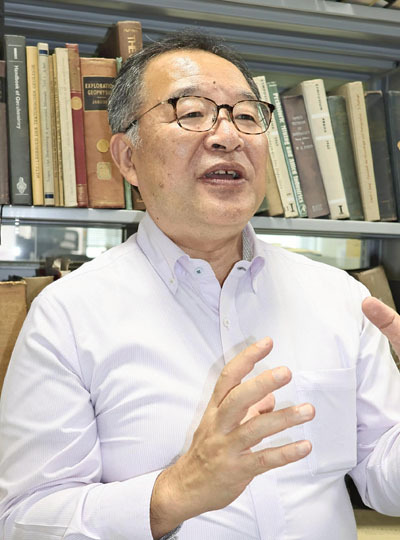

「自宅は残っていても周囲が更地になり、道に車が走っていても誰もいない。もう住むことはできない」。会津若松市に避難する大熊町の山本三起子さん(70)は声を落とす。 町役場に勤務していた娘夫婦に代わって、抱いて避難した1歳10カ月と8カ月の2人の孫は今年、小学6年生と5年生になった。「孫たちと一緒にいたい」と、4年前には娘夫婦の近くに家を建てた。 ただ、古里への思いを断ち切ることができない。大熊生...

この記事は会員専用記事です

残り802文字(全文1,002文字)

続きを読むには「みんゆうプラス」の会員登録もしくは

「福島民友新聞購読」の申し込みが必要です。