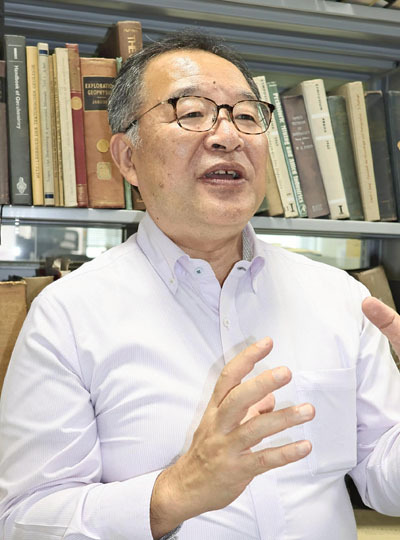

刑事責任が問われたのは勝俣元会長のほか、武黒一郎元副社長(76)、武藤栄元副社長(72)。原発の安全対策を怠ったため、震災の津波で福島第1原発事故を招き、避難を強いられた双葉病院(大熊町)の入院患者ら44人を死亡させるなどしたとして2016(平成28)年2月、強制起訴された。 一審、控訴審を通じて公判の大きな争点は▽国の地震予測「長期評価」の信頼性を認め、巨大津波の襲来を予見できたか▽津波対策を...

この記事は会員専用記事です

残り1,929文字(全文2,129文字)

続きを読むには「みんゆうプラス」の会員登録もしくは

「福島民友新聞購読」の申し込みが必要です。