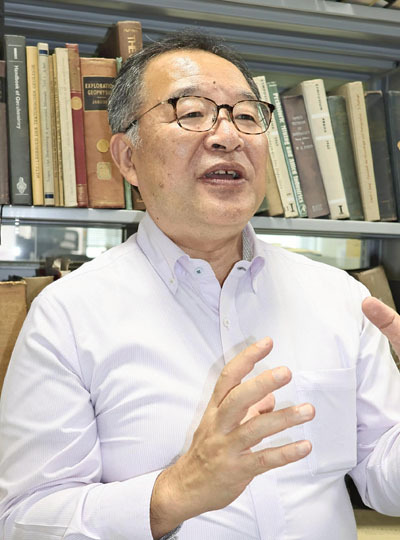

「東京電力福島第1原発事故があった福島の心の復興には、これまでの自然災害のような回復のモデルが適用できない。原発事故から10年でようやく分かってきたこともある」。福島医大教授の前田正治(61)=災害精神学=は、県民健康調査の「こころの健康度・生活習慣に関する調査」の結果を慎重に読み解く。 原発事故で避難指示が出た地域の住民の「こころの健康度」のうち、16歳以上を対象にした調査では2011(平成...

この記事は会員専用記事です

残り1,068文字(全文1,268文字)

続きを読むには「みんゆうプラス」の会員登録もしくは

「福島民友新聞購読」の申し込みが必要です。