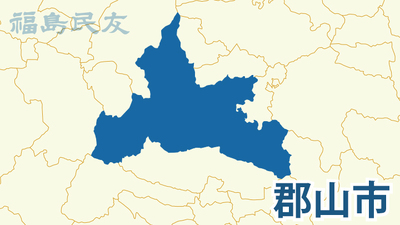

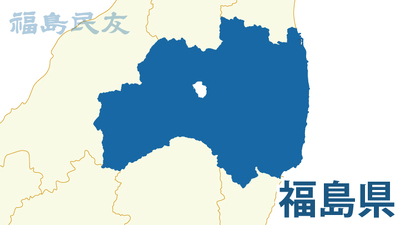

東京電力福島第1原発事故による双葉郡からの避難者が暮らす県の復興公営住宅と、東日本大震災の津波で被災したいわき市民が住む市の災害公営住宅。いわき市小名浜に道路一本を隔てて隣り合う場所がある。 「以前は、道路の間に壁のようなものがあったんだよ」。市営の永崎団地の自治会長、藁谷鐵雄(79)は、被災者同士ではあるものの、二つの団地の間にわだかまりがあったと振り返る。今では住民同士が頻繁に行き来し、あ...

この記事は会員専用記事です

残り1,124文字(全文1,324文字)

続きを読むには「みんゆうプラス」の会員登録もしくは

「福島民友新聞購読」の申し込みが必要です。