2025年9月18日

岐阜大学

京都大学医学部附属病院

GLP-1受容体作動薬の治療効果と“食行動のクセ” - 個別化治療への第一歩 -

本研究のポイント

・ 2型糖尿病や肥満症の治療薬として注目されているGLP-1受容体作動薬は、食べ物の見た目や匂いといった外的な刺激によって引き起こされる“外発的摂食行動”が長期間にわたり抑制されることがわかりました。

・一方で、怒りや不安といった感情の変化によって生じる“情動的摂食行動”や、減量や健康管理を目的として意識的に食事を制限する“抑制的摂食行動”に対する影響は、持続しにくいことも明らかとなりました。

・GLP-1受容体作動薬の治療開始前に“外発的摂食行動”の傾向が強い人ほど、治療開始後の体重減少や血糖コントロールの改善効果が大きいことが示されました。

・治療開始前に質問紙を用いて“食行動のクセ”を把握することで、GLP-1受容体作動薬の効果を予測し、より効果的な治療選択につなげられる可能性が示唆されました。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202509175356-O1-5ZQ4115O】

研究概要

岐阜大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌代謝内科学の小出祐也大学院生、加藤丈博准教授、恒川新教授、京都大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・栄養内科の矢部大介教授および岐阜大学医学部附属病院、松波総合病院、岐阜市民病院、岐阜県総合医療センターの4つの医療機関のメンバーで構成されるG-DIET研究チームは、近年2型糖尿病や肥満症の治療薬として注目されているGLP-1受容体作動薬について、その血糖値や体重に対する効果に個人差がある点に着目し、GLP-1受容体作動薬治療を開始する2型糖尿病をもつ人を対象とした前向き観察研究を実施しました。

GLP-1受容体作動薬による治療を1年間継続した結果、HbA1c(過去1〜2カ月間の血糖管理状態を示す指標)や体重、体脂肪率がいずれも有意に改善しました。特に、食べ物の見た目や匂いなどの外的な刺激に反応して食べてしまう“外発的摂食行動”は、長期的に抑制される一方、怒りや不安といった感情の変化に起因する“情動的摂食行動”や、減量や健康管理を目的として意識的に食事を制限する“抑制的摂食行動”は、一時的な変化にとどまり、長期的な改善は得られにくいことも示されました。

さらに、治療開始前に“外発的摂食行動”の傾向が強い人ほど、治療後の体重減少や血糖コントロールの改善効果が大きいことが確認されたことから、治療開始前に質問紙を用いて個々の“食行動の特性”を把握することで、GLP-1受容体作動薬の効果をある程度予測でき、より効果的な治療選択につながる可能性が示唆されました。

本研究成果は、日本時間2025年9月17日に、国際学術誌Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcareのオンライン版にて発表されました。

研究背景

GLP-1受容体作動薬(*1)は、血糖値を下げるインスリンの分泌を助けるだけでなく、食欲を抑える働きがあるため、肥満を伴う2型糖尿病や肥満症の治療薬として世界中で注目されています。しかし、どれくらい血糖値や体重が改善するかには個人差があり、その理由の一部はまだよくわかっていません。

血糖値への効果の違いには、インスリンを分泌する膵β細胞がどの程度体の中に残っているかが関係していることがわかっています。一方、体重への効果の違いには、「食べ方のクセ(=食行動)」が影響している可能性があると考えられてきましたが、これまで十分な研究は行われていませんでした。

そこで、岐阜県内の4つの病院(岐阜大学医学部附属病院、松波総合病院、岐阜市民病院、岐阜県総合医療センター)で、GLP-1受容体作動薬を使い始める2型糖尿病のある人を対象に、「食べ方のクセ」とGLP-1受容体作動薬の効果(血糖値の状態を示すHbA1c(ヘモグロビンA1c)や体重の変化)との関係を調べました。食べ方のクセについては、「日本語版オランダ摂食行動質問票(DEBQ-J)」という質問紙を使って、次の3つのタイプに分類して評価しました。

<評価した3つの食行動タイプ>

・外発的摂食行動:食べ物の見た目や匂いといった、外からの刺激につられて食べてしまう傾向

・情動的摂食行動:怒りや不安など、感情の変化で食べてしまう傾向

・抑制的摂食行動:ダイエットや健康管理のために、自分で食事を控えようとする傾向

この質問票で得られるスコアが高いほど、その行動が強く出るタイプとされます。

研究成果

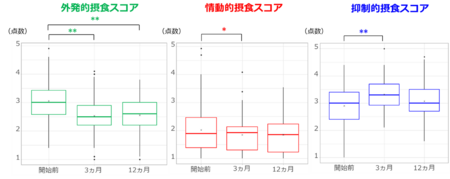

GLP-1受容体作動薬による治療を1年間続けた結果、HbA1cや体重、体脂肪率が明らかに改善しました。特に、「外発的摂食行動(見た目や匂いにつられて食べてしまう行動)」は、治療を始めて3か月後から明らかに減り、その効果は1年後まで続いていました(図1参照)。一方、「情動的摂食行動(感情の変化による食事)」や「抑制的摂食行動(意識的に食事を制限する行動)」は、治療の初期には変化が見られたものの、1年後には元の状態に戻ってしまう傾向が見られました。

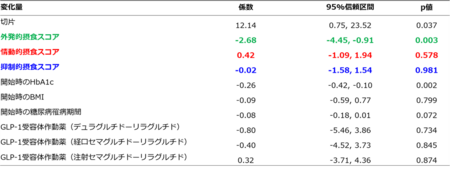

さらに、治療を始める前から「外発的摂食行動」の傾向が強かった人ほど、治療後により多くの体重が減っていたことがわかりました(表1参照)。また、そのような人たちは血糖値の改善も大きい傾向にありました。しかし、感情の変化が主な原因で過食してしまう「情動的摂食行動」の傾向が強かった人では、減量効果や血糖改善効果は十分に期待しにくい可能性があります。

このことから、GLP-1薬の治療を始める前に、簡単な質問紙を使って「どのような食べ方のクセがあるか」を把握することで、薬の効果をある程度予測できる可能性が示されました。今後は、こうした情報を活かすことで、一人ひとりに合ったより効果的な治療の選択につながると期待されます。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202509175356-O2-M2YAJ78O】

見た目や匂いに反応して食べてしまう行動(外発的摂食行動)は、治療開始から3か月で明らかに減り、その効果は12か月後まで続いていました。一方で、感情の変化によって食べてしまう行動(情動的摂食行動)や健康やダイエットのために意識的に食事を控える行動(抑制的摂食行動)は、治療の初めに一時的な変化が見られましたが、12カ月後には治療前と同じような状態に戻る傾向が見られました。(* P<0.05, ** P<0.01; 対応のあるt検定)

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202509175356-O3-hKChLU18】

GLP-1受容体作動薬による治療を1年間続けたあと、どれくらい体重が減ったかを詳しく分析したところ、「見た目や匂いに影響されてつい食べてしまうタイプ(=外発的摂食行動)」の傾向が強い人ほど、体重がより多く減っていたことがわかりました。この分析では、他にも影響を与えうるさまざまな要素(治療開始時の2型糖尿病を発症してからの年数、HbA1c、体格指数[BMI]、感情に左右される食行動(=情動的摂食行動)や、意識的に食事制限をする行動(=抑制的摂食スコア)の傾向、使用したGLP-1受容体作動薬の種類)もあわせて考慮しましたが、それでも「外発的摂食行動」の強さが、体重減少の大きさに関係していることが明らかになりました。

今後の展開

今回の研究は、GLP-1受容体作動薬を使い始める2型糖尿病をもつ人を対象にした「観察研究」という種類の研究です。これは、治療の前後で起こる変化を記録して関係性を調べるもので、「この原因でこの結果が起きた」といった因果関係までははっきり示すことができません。そのため今後は、より多くの人のデータを集めて詳しく分析したり、治療法を比較するための研究(ランダム化比較試験)を行ったりして、「食べ方のクセ」とGLP-1受容体作動薬の効果の関係をさらに明らかにしていく予定です。

また最近では、GLP-1受容体作動薬に加えて、GIP/GLP-1受容体作動薬(*2)という新しい薬が登場し、肥満をともなう2型糖尿病や肥満症の治療薬として注目を集めています。こうした新しい薬についても、「どんなタイプの人に効果が出やすいのか」を調べていくことで、一人ひとりに合った薬を選ぶ『個別化治療』の実現が期待されています。

用語解説

*1 GLP-1受容体作動薬

GLP-1はインクレチンと呼ばれ、食事をすると腸から分泌され、血糖値を下げるのを助けてくれます。GLP-1は、すい臓にあるβ細胞を刺激してインスリンの分泌を促し、血糖値を改善します。また、血糖を上げる働きのあるグルカゴンの分泌を抑えることでも、血糖値の上昇を防ぎます。さらに、GLP-1には食欲を抑える働きもあり、その結果として体重を減らす効果も期待できます。これらの働きを活かした治療薬がGLP-1受容体作動薬です。この薬は、血糖値や体重を改善するだけでなく、最近の研究では心筋梗塞や脳梗塞、腎臓病などのリスクを下げる効果もあることがわかってきました。そのため、肥満をともなう2型糖尿病や肥満症の治療薬として、世界的に大きな注目を集めています。

*2 GIP/GLP-1受容体作動薬

GIPはGLP-1と同様にインクレチンと呼ばれ、食事をすると腸から分泌され、血糖値を下げるのを助けてくれます。GLP-1は、すい臓にあるβ細胞を刺激してインスリンの分泌を促し、血糖値を改善します。GIPとGLP-1の両方の働きを活かした治療薬であるGIP/GLP-1受容体作動薬は、GLP-1受容体作動薬と比べて、GLP-1受容体作動薬よりもさらに血糖値の改善や体重の減少効果が大きいことが、臨床試験などで示されています。

論文情報

雑誌名:Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare

論文タイトル:Association between eating behavior patterns and the therapeutic efficacy of GLP-1 receptor agonists in individuals with type 2 diabetes: A multicenter prospective observational study

著者:Yuya Koide, Takehiro Kato※, Makoto Hayashi, Hisashi Daido, Takako Maruyama, Takuma Ishihara, Kayoko Nishimura, Shin Tsunekawa, Daisuke Yabe※, and G-DIET Investigators

(※ Corresponding author)

DOI:10.3389/fcdhc.2025.1638681