2025年9月18日

オープンワーク株式会社

「出社義務なら転職」の声も - 働く人約1,000人に聞いた出社に関する本音 〜「リモートがしたい」「出社が必要」相反する声に企業はどう応えるべき?〜

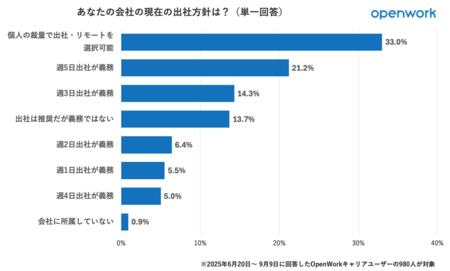

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202509175363-O2-y211M60k】

内閣府の調査によれば、コロナ禍をきっかけに広がったリモートワークはピーク時に全国で約32%、東京23区では約55%の就業者が経験しました(※)。企業にとってはオフィスの縮小や通勤手当の不支給によるコスト減、採用競争力の向上といった効果がある一方で、コミュニケーション不足や育成難、部署間の不公平感などの課題も顕在化し、制度のメリットとデメリットが浮かび上がっています。各社が最適な制度設計を模索するなか、就業者はリモートワークに対してどのような考えを持っているのでしょうか。匿名キャリアSNS「OpenWorkキャリア」での「あなたの会社の現在の出社方針は?」というアンケートに対する働く男女約1,000人の回答をまとめました。

(※)内閣府「第5回 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」2022年

【サマリ】

・リモートワークを望む声が多い一方で、実態は「週5出社義務」が2割超

・出社方針への転換は退職につながる可能性あり。リモート可はいまや働く先として選ばれる要素のひとつ

・「やはり対面が必要」と、出社の価値を認める声も

・「座席が足りない」「ペーパーレス化が必要」などリモートワーク運用“過渡期”の課題

※詳細は「働きがい研究所」にてご確認ください。https://hatarakigai.openwork.jp/

リモートワークを望む声が多い一方で、実態は「週5出社義務」が2割超

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202509175363-O4-jNoVy18x】

「個人」のキャリア情報をオープンにするコミュニティサービスOpenWorkキャリアでの「あなたの会社の現在の出社方針は?」という質問に対するユーザー980人の回答(9月9日時点)を分析したところ、最も多かったのは「個人の裁量で出社・リモートを選択可能」(33.0%)でした。次いで「週5日出社が義務」(21.2%)、「週3日出社が義務」(14.3%)と続き、全体の約4割は義務として週3日以上出社していることがわかりました。回答者のコメントからはリモートワークを望む声が目立ち、家庭との両立を理由にする意見をはじめ、満員電車や猛暑での通勤負荷の高さ、出社するメリットを感じられないといった声が挙がっています。さらに、入社時にリモートを前提に選んだにもかかわらず方針変更で出社が義務化されたと嘆く声や、「出社が義務化されるなら転職する」といった意見も寄せられました。国内外で出社回帰の動きが広がる中、リモートワークはもはや一時的な制度ではなく、働く人々にとって生活やキャリアの選択を左右する重要な条件として定着しつつあることがうかがえます。

リモートワークを支持するOpenWorkキャリアユーザーのコメント

「(リモートワークが)自分を今の会社に繋ぎ止めている唯一にして最大の利点。これが無くなったら退職すると思う。学校行事・面談・病気・PTA・配偶者の出張対応等がある中で強制出社フルタイムは無理。(法人営業、「個人の裁量で出社・リモートを選択可能」と回答)」

「正直出社すべきって考え自体が片働き家庭が主流だった時代の遺物だと思う。共働き家庭が増えてきた今の時代にはそぐわない。(テクニカルサポート、「個人の裁量で出社・リモートを選択可能」と回答)」

「通勤時間が長いと大変きついので、社員を信頼する度量があり寛容的な在宅勤務制度は助かりますし、報いて応えないといけない気持ちも湧きます。(貿易事務、「週3日出社が義務」と回答 )」

「外資ITでフルリモートから出社推奨になった為、フルリモート前提の会社に転職しました。もう出社はできないです。特に夏はスーツも着られないですね。出社する方針になれば間違いなく転職します。(法人営業、「個人の裁量で出社・リモートを選択可能」と回答)」

「リモートワーク可能と聞いて転職したのに、転職後にリモートワークを廃止された。これは許せない。(リスク管理、「週5出社が義務」と回答)」

「やはり対面が必要」と、出社の価値を認める声も

リモートワークを望む声が多い一方で、出社に一定の必要性を感じている人も少なくありません。チャットや事前の設定が必要なWeb会議ではどうしてもタイムラグが生じるため対面でのやり取りを重視する声や、人材育成や生活リズムの観点から一定の出社を必要とする声、フルリモートだと人脈形成やマネジメントに課題があると指摘する声も見られました。

出社を支持するOpenWorkキャリアユーザーのコメント

「チャットベースで会話するのも面倒だし、かと言ってWeb会議するなら相手のスケジュール確認して、、、とタイムラグがあるのがどうしても苦手なので、出社でもいいです。高位役職者の方は実際出ているかどうかわからないMTG予定で埋まっていたりしますし。(ITコンサルタント、「週5日出社が義務」と回答)」

「会社が出社を求める事は、従業員にとってもメリットです。細かいニュアンスも伝わりやすく意思決定が早く出来る。今の従業員と同等能力かそれ以上で安い給与で働ける人材に置き換えが進みにくい。リモート化は地方、もしくは海外の人材に置き換えが進めやすいです。(エンジニア、「週5出社が義務」と回答)」

「フルリモートに近い。中途採用で入社したての時は出社しても誰もおらず、仕事がしづらかったが1年経つとある程度慣れてきた。その分人脈作りが課題。(マーケティング、「個人の裁量で出社・リモートを選択可能」と回答)」

「中間管理職のリモートは生活のメリハリがつけにくく長時間労働になりがちだ。定期的に出社してもフルリモートの部下のマネジメントで苦労するケースも。中間管理職への皺寄せが大きい方針と感じており、見直しが必要だ。(経営企画、「個人の裁量で出社・リモートを選択可能」と回答)」

「座席が足りない」「ペーパーレス化が必要」などリモートワーク運用“過渡期”の課題

出社・リモートいずれにも振り切れない「制度過渡期」を示すコメントも散見されました。制度上はリモート可能でも雰囲気的に利用しにくい、紙文化や物理的な席不足など環境面の制約でリモートが難しい、部署や上司次第で運用に差がある、といった声です。制度はあっても文化としては定着しきれておらず、働く人々が模索しながら利用している現状が浮かび上がります。

リモートワーク制度が過渡期であることを示すOpenWorkキャリアユーザーのコメント

「リモートワークをして良いことにはなっているが、コロナ禍の風潮は消え、気軽にリモートワークできない雰囲気がある。(事務、「個人の裁量で出社・リモートを選択可能」と回答)」

「会社の制度としては、一定の評価グレードに達すれば週2日のリモートをさせてもらえますが、社内を見ると出社派が多い気がします。私もリモートしたいなと思う方ですが、社員対応や、紙書類の対応があるので、何だかんだと出社することに…もう少しDX化やペーパーレスにならないと、リモートは難しいです。(人事、「週3出社が義務」と回答)」

「出社しなくても仕事できるのに、、、と思いながら満員電車に揺られて出社。営業はリモート無しで、管理系の部署は在宅OK。同じ会社なのに部署で差があります。(その他(営業)、「週5日出社が義務」と回答)」

「建前はね。会社としてはフル出社推奨との事で、管理職は毎日出社です。理由については開示されていませんがJTCなので推して知るべしといったところ。(社内SE、「出社は推奨だが義務ではない」と回答)」

「出社は義務ではないが会って話した方がいい事もあるので出社するメリットはある。しかし、みんなが出社すると席が圧倒的に足りない。そこでチームメンバーで出社日を合わせて出社するようにしている。曜日固定とかはしておらず、チームMTGの時に必要性に応じて決めている。(法人営業、「出社は推奨だが義務ではない」と回答)」

リモートワークをめぐる声から浮かび上がったのは、制度そのものの有無以上に「納得感のある運用」が鍵であるということでした。出社日を設けるのであれば、「出社で得られる価値」を実感できるようにすること、リモートワークを推奨するのであれば「リモートでも不安なく成果を出せる環境」を整えることが求められているのではないでしょうか。制度運用の曖昧さや説明不足は、不公平感やリモートワークの取得控えを生んでしまいます。リモートワーク制度は、単なる勤務ルールではなく、社員のライフスタイルや働き方に対する企業の考え方を示すものでもあります。各社で方針が多様化する中、企業は制度の意図や運用方針を丁寧に伝える姿勢が求められているといえるでしょう。

【調査概要】

調査期間:2025年6月20日~9月9日

調査方法:当社が運営するコミュニティサービス「OpenWorkキャリア」にて実施

有効回答者数:OpenWorkキャリアユーザー980人

調査結果URL:https://career.openwork.jp/question/tu1csycfu3bba8

【OpenWorkキャリアについて】

「OpenWork キャリア」は「個人」のキャリア情報をオープンし、ユーザー間でキャリアに関する情報交換が行える匿名のコミュニティプラットフォームです。本プラットフォームでは、様々な年代・職種の方のキャリアデータの閲覧や、「給与・年収」「転職・異動」といったカテゴリから自由に質問・コメントを投稿することが可能です。匿名だからこその情報や交流の場の提供を通して、個人の主体的なキャリア選択につながることを目指しています。

OpenWork キャリア:https://career.openwork.jp/

【会社概要】

代表者:代表取締役 大澤 陽樹

所在地:東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39階

事業内容:転職・就職のためのジョブマーケット・プラットフォーム「OpenWork(オープンワーク)」の開発・運用業務

資本金:1,649百万円

上場市場:東証グロース市場(証券コード5139)