双葉町は認定こども園と義務教育学校、学童保育が一体となった新学校を2028年4月に町内に開校する計画だ。25年度に設計に入り、26年度中の着工を目指している。新学校が開校すれば、東日本大震災と東京電力福島第1原発事故後、町内で学校を再開するのは初めてとなる。

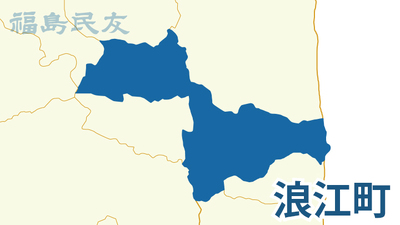

新学校は、旧双葉中の敷地内に整備される。近隣の浪江町に整備される福島国際研究教育機構(エフレイ)の立地を踏まえて、外国籍研究者の子どもを受け入れるために、日本語教育ができる環境を盛り込む方針。国際的な教育環境を整え、特色ある学校づくりを進める考えだ。

校舎は低層の建物を想定しており、学校と保育の機能に加え、地域との連携の場としての「共創スペース」も設ける計画となっている。住民が集う場として、学校図書館を地域に開放することも検討中。また震災の経験を踏まえ、災害時には避難所としての役割も担うことも想定している。

舘下明夫町教育長は「町内の学校再開は子育て世代にとって大きな魅力になると思っている。早期の学校再開を進めることで帰還、移住、定住を促進し、町の復興をさらに加速させたい」と話す。

双葉町では、原発事故に伴う全町避難後、町内にあった町立幼稚園、双葉南小、双葉北小、双葉中が14年度から、いわき市錦町に仮設校舎・園舎を設けて教育活動を展開してきた。

子どもの夢大熊から広がる 0~15歳が一つ屋根の下

2023年夏から新校舎の使用が始まった大熊町の「学び舎(や) ゆめの森」。吹き抜けで開放的な校舎には子どもたちの元気な声が響く。幼保連携の認定こども園と9年制の義務教育学校が一体化し、22年4月に開校してから約3年。児童生徒数が徐々に増えており、復興に向けて一歩ずつ進む大熊の地で、子どもたちが夢を膨らませている。

「パティシエになって、大熊でカフェを開きたい」。東京電力福島第1原発事故後に避難した会津若松市で生まれた6年の後藤愛琉(あいる)さん(12)は多くの支えに感謝しながら、家族と戻った故郷で将来の夢を描く。

「学び舎 ゆめの森」は22年4月、全町避難で町民の多くが身を寄せた会津若松市で開校した。23年4月には町内に戻り、公共施設を間借りした。その後、町が復興の拠点と位置づける大川原地区に新築した校舎で、23年8月から教育が始まった。

2階建ての校舎は木材がふんだんに使われ、木の香りと温かな雰囲気が印象的だ。2万5千冊の蔵書がある「わくわく本の広場」を中心に、間仕切りや黒板のない三角形の教室などを放射状に配する。学年や教室の垣根を越えて授業を受けられ、0歳児から15歳までの子どもが一つ屋根の下で共に学び、遊ぶ。

本年度の園児・児童生徒数は前年度比3倍の計74人となった。後藤さんのように避難先から帰還した家庭の子だけでなく、少人数教育や大熊町の自然に魅力を感じて親と移住してきた子もいる。沖縄県や関西、首都圏などからも集まり、他の学校になじめない子の受け皿にもなっている。

授業は自ら時間割を作成したり、教材を選んだりする主体的な学習が特徴。タブレット端末など情報通信技術(ICT)の活用も進める。増子啓信副校長(53)は「子どもの人数が少ない分、自由度の高い教育を行える。一人一人が輝ける学校作りを目指したい」と話す。総合的な学習の時間では演劇も学び、26日には東京都で初めて公演する予定だ。

故郷の大熊に戻り、4年生を受け持つ新妻詩織教諭(26)は「教材研究に割く時間が(前任校の)3倍になった。大変だが、教えがいがある」と語り「『学び方を学ぶ授業』を実践したい」と気合を入れる。

震災前、大熊町の人口は1万1505人だったが、昨年5月末現在で町内に住むのは住民登録のない人も含めて1300人弱。今後の復興は子育て世代の移住が鍵の一つになるとみられる。増子副校長は「充実した学びの環境を全国にPRすることで、教育移住による人口増加も実現したい。中学卒業後も大熊に住んでもらう定住促進策も必要ではないか」と指摘する。(報道部・高橋悠)

支援学校14年ぶり「帰還」

東京電力福島第1原発事故で富岡町から、いわき市に避難していた県立ふたば支援学校が1月、14年ぶりに双葉郡内に戻った。原発事故後に支援学校がなくなった郡内の教育再生につながると期待されている。楢葉町に完成した新校舎では1日現在、小学部11人、中学部7人、高等部11人の計29人が学んでいる。

いわき市からの移転は、障害に対する特別な支援が必要な児童生徒がいる家庭にとって大きな力となっている。双葉郡への帰還や移住の促進にもつながる動きだ。在籍する児童生徒はいわき市や双葉郡内から、通学バスや電車、家族の送迎などで通っている。

避難していたいわき市では小学部と中・高等部が別の場所だった。一体的に学ぶには、不自由な面もあった。旧楢葉北小跡地に建設された新校舎には、全校児童生徒が一緒に給食を味わえるランチルームが整備されるなど、教育環境が充実した。

このほかに新校舎には、特別な支援を必要とする児童生徒に関わる相談を受け付ける地域支援センター「さくら相談室」も入った。保護者や双葉郡内の学校などが近くにあり、支援員が担当する「身近な相談室」としての役割も期待されている。