東京電力福島第1原発事故後の除染で出た土壌と廃棄物(草木など)の県外最終処分期限まで残り20年。大熊、双葉両町に整備された中間貯蔵施設に眠る膨大な土壌と廃棄物の行き先は、いまだ霧の中にある。

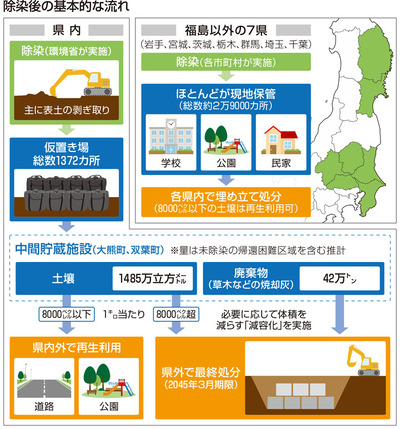

県内では43市町村で除染が実施された。帰還困難区域からの発生見込みを含め、土壌の推計量は1485万立方メートル、廃棄物の焼却灰は42万トン。東京ドーム11個に詰めてもまだあふれるほどの量だ。

政府は中間貯蔵開始から30年以内の県外最終処分を県民に約束し、法令に明記した。施設搬入が始まった2015年3月13日がその起点になる。

政府は本年度末までに最終処分や再生利用に向けた基準を策定する。しかし処分地選定や土壌の再生利用先の確保、その前提となる全国的な理解醸成など約束の実現には多くの難題が残されている。

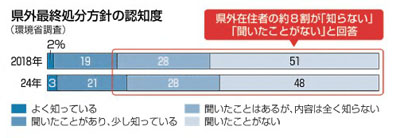

県外8割「知らず」「聞いたことない」

県外最終処分の認知度は低迷が続いている。環境省が本年度実施した全国意識調査では、県外最終処分について県外在住者の約8割、県内でも約5割が「聞いたことがあるが、内容は全く知らない」「聞いたことがない」と回答した。全国的な理解醸成は十分に進んでいない。

県外在住者の認知度は2018年以降、おおむね2割程度と横ばいが続く状況にある。特に若者の認知度が低い傾向にあり、環境省は今後、現地視察や双方向の対話などを通じ必要性を発信する方針だ。

近隣7県、2万9000カ所に保管

福島第1原発事故では放射性物質が県内外に広く飛散した。政府は事故後、県外の7県63市町村を「汚染状況重点調査地域」に指定、各市町村が中心となり除染を行った。

除染土壌は現場などで各自治体が保管しており、総数は約2万9千カ所。市町村はそれぞれの県内で最終処分するか、公共事業などに再生利用する判断を迫られる。

健康影響出ない土壌、公共事業に

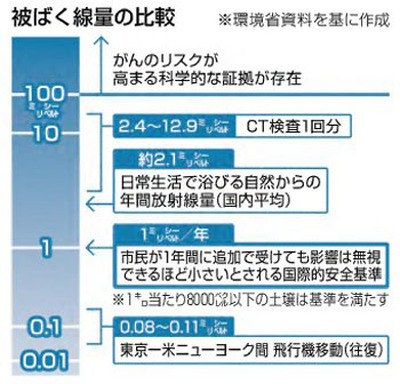

県外最終処分実現には、土壌の再生利用が鍵を握る。放射性物質濃度が低く住民への健康影響が出ない土壌を適切に管理し公共事業の資材などに活用することで、最終処分量を大幅に減らせるためだ。

土壌に含まれる原発事故由来の放射性セシウムは土壌中に固定され、地下水などへの移行は起こりにくいとされる。環境省は、周辺住民や作業員が追加で受ける年間被ばく線量が国際基準の1ミリシーベルト以下に収まるよう、放射性物質濃度が1キロ当たり8千ベクレルを下回る土壌に限り再生利用する方針。対象は今後の除染で発生する量を含め、700万~950万立方メートルと見込まれる。8千ベクレルを超える土壌もふるい分けなど減容化することで再生利用が可能となる。

ただ、首都圏などで計画された再生利用の実証事業が住民の反対で頓挫するなど、取り組みは宙に浮く。再生利用先創出に向け、いかに国民の必要性への理解を高められるかが重要となる。