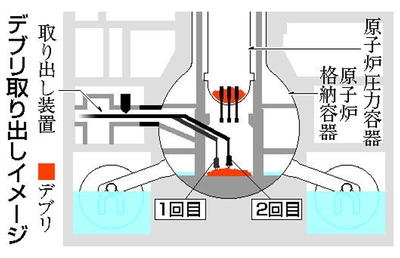

東京電力は15日、福島第1原発2号機で溶け落ちた核燃料(デブリ)の2回目の試験的取り出しに着手した。作業は約10日間を予定し、初回よりも格納容器底部の中心部に近い場所からデブリを採取、成分や状態の違いなどを調べる。東電は原子炉内に残るデブリの全体像把握につなげ、本格的な取り出しに向けた準備を加速させたい考えだ。

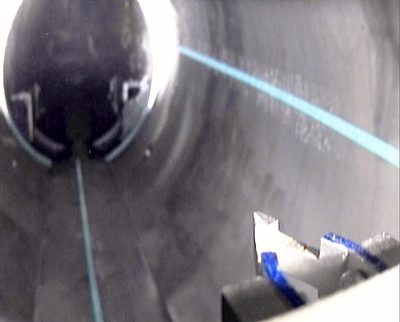

15日は午前9時に準備作業を開始。同10時3分に取り出しに使うパイプ型装置が、原子炉格納容器側面の貫通部手前にある「隔離弁」を通過した。その後、機器の先端が格納容器に約90センチ入った段階で初日の作業を終えた。

16日以降は貫通部に挿入した取り出し装置を計5本のパイプを使い格納容器内に押し込む。その後、装置先端にある爪形の器具を初回より1~2メートル奥の格納容器底部に垂らし、デブリを採取する計画。採取量は3グラム以下を見込んでいる。

昨年11月に成功した最初の試験的取り出しでは、格納容器内から約0・7グラムのデブリを採取。その後の分析で核燃料に含まれるウランや燃料を覆う管の金属ジルコニウムなどが検出された。2回目で異なる場所のデブリ採取に成功すれば、分析の比較などから格納容器内のデブリの状況の把握が進むことが期待される。

2回目の取り出しでは当初、より広い範囲からデブリ取り出しが可能なロボットアームを使用する予定だった。しかし経年劣化によるケーブルの断線があり再調整が必要となったほか、原子力規制委員会からさらなる採取を求められたことから、東電は初回と同じ取り出し装置を使用し確実に採取する方針に転換した。

装置改良、計画は10日間

昨年11月に初めて成功したデブリ取り出しは、着手当日の準備作業中に大きなミスが発覚するなど作業完了まで計2カ月半を要した。東電は今回、再発防止策の徹底や装置の改良を図り、約10日間という計画期間内の作業完了を目指す。

初回の取り出しでは、装置を格納容器内に押し込むパイプの並び順が作業着手の直前に誤っていることが発覚。長期中断から再開後も取り出し装置のカメラの故障など、高い放射線量下の作業でトラブルが相次いだ。

東電は反省を踏まえ、事前の訓練や準備作業への社員の立ち会いを徹底。装置のカメラも事前に交換したほか、デブリをつまむ爪にも改良を加えた。

作業初日の15日は、トラブルなく順調に作業が終了した。ただ今回は、採取を予定する場所の状況が詳しく分かっておらず、東電は採取が難しいと判断した場合には初回と同じ場所から採取を試みる方針。東電の担当者は「初回のトラブルを踏まえ対策を重ねてきた。2回目は安全を最優先で進める」としている。