森林総合研究所(茨城県つくば市)は26日、土壌から樹木に吸収される放射性セシウム(セシウム137)の量と、落ち葉を通じて樹木から土壌へ排出される量の釣り合いを評価する手法を確立したと発表した。その結果、東京電力福島第1原発事故で森林に降下したセシウム137のうち、毎年0.4~0.5%が樹木と土壌間で循環していることが分かった。

原発事故の影響を受けた森林では、樹木が土壌からセシウム137を吸収し、落ち葉や落枝を通じて再び土壌へ排出している。林業の再開には出荷される木材に含まれるセシウム量を見通すことが求められるが、現在のモデルでは長期予測が難しく、精度を高めるために樹木と土壌間でどの程度の量が循環しているのかを把握する必要があった。

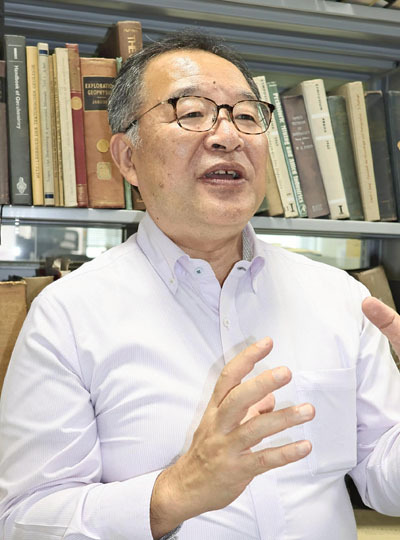

研究グループは原発事故以前から自然界に存在する非放射性セシウム(セシウム133)と、セシウム137の濃度比を葉や木材などの部位で比較。樹木と土壌間でのセシウム137の吸収と排出の釣り合いを評価する手法を生み出した。

この評価手法により、帰還困難区域内の森林でも樹木と土壌間のセシウム137の吸収量と排出量の釣り合いを判定することができ、今後の森林整備や林業活動の再開に向けた計画策定にも役立つとしている。