白虎隊が自刃した悲劇の場所として広く知られる会津若松市の飯盛山。ここに古墳があることを知る人はそう多くないだろう。私有地にあるため、「私有地内の古墳」として歴史に詳しい人には知られていたが、実像は分かっていない。この「謎多き古墳」の学術研究が大学院生らによって本格的に進められている。詳細な測量調査による分析が始まっており、来年度以降に学会などで発表する予定だ。

調査が始まったのは今年春から。大阪公立大文学研究科に所属する大学院生、小嶋健斗さん(23)を中心とする測量調査に、東北学院大や奈良大の学生8人が加わった。5月には現地で計11日にわたる調査が行われた。会津若松市によると、簡易な測量は約30年前に実施されていたが、機器を使った本格的な測量は初めてだった。

調査結果は小嶋さんが現在分析中で、詳細な形などが徐々に明らかになってきている。長さ60メートル弱の前方後円墳で、付属する円墳は直径18メートルとみられる。「築造は墳丘の形態から古墳時代前期と確認できた。4世紀前半ではないかと思う」と小嶋さんは考察する。

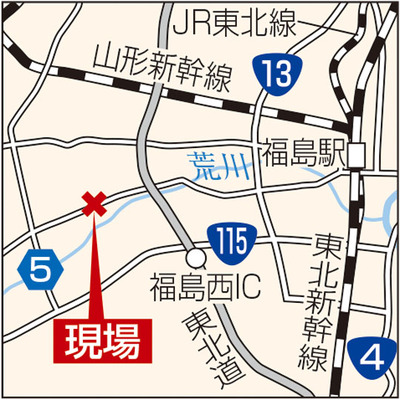

飯盛山は会津若松市中心部の東側に位置し、標高は314メートル。観光客でにぎわう周辺は「知られざる古墳密集地帯」ともいわれる。歩いて15分ほどの場所には全長114メートルで東北有数の大きさを誇る前方後円墳の会津大塚山古墳がある。またもう一つ、近くに堂ケ作山古墳もある。このうち会津大塚山古墳では約60年前に三角縁神獣鏡(さんかくぶちしんじゅうきょう)が出土した。大和政権との関係を持った権力者がいたと考えられ、その存在は「東北での古墳研究を塗り替えた」とも評されている。

関東と北陸の結節点として古代から重要視されていた会津盆地。飯盛山古墳の解明も期待されており、小嶋さんは「存在は知られているが、謎に包まれているのが飯盛山古墳」とし、「古墳周辺は会津盆地の出入り口で、一帯を見渡せる交通の要所。(古墳の調査を通じて)この地域を掌握していた権力者の実態に近づくことができれば」と力を込める。

飯盛山を管理している飯盛正徳さん(65)は「戦禍のためなのか、戊辰戦争より前から伝わる資料は残っておらず、分からないことが多い。解明されればうれしいこと」と小嶋さんらの研究に期待。「会津盆地を一望できる小高い山にある古墳。相当な人物の墓だったと思う」と思いを巡らせた。