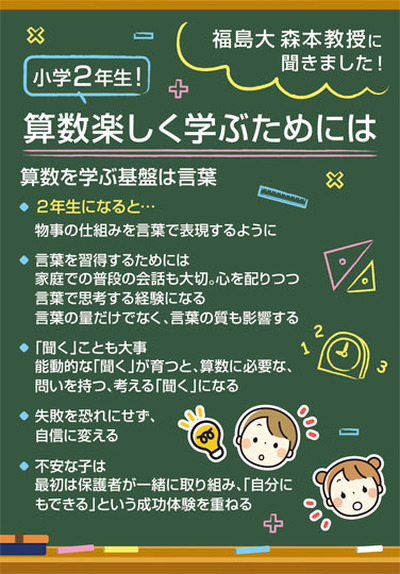

小学校に入って楽しく過ごしていた子どもが、2年生に進級したら算数で分からないところが出てきたみたい…。小2では、桁数が多い計算やかけ算九九、図形などが登場してきます。難易度が上がっていく算数で、「壁」を気にせず楽しく学んでいくためにはどうすればいいのでしょうか。福島大の森本明教授(数学教育)によると、「言葉」が大きく関係しているようです。

図形の構成要素、表現する段階に

【Q】2年生の算数でつまずくケースがあるそうです。どんな理由がありますか。

【A】2年生の算数は、個々の子ども特有の言葉も含め、言葉と気持ち、両方を育てる学びのステージです。

「これ、どんな形?」。小学1年生なら「さんかく」と自分の言葉で答えます。ところが2年生になると、「三角形は3本の直線で囲まれた形」と構成要素に着目して図形を捉え、数学の用語も使って答えることができるようになります。

算数では低・中学年に限らずどの学年でも、具体物を用いたり、具体的な操作を通したりする子どもの活動を大切にしています。学年が進むにつれて言葉や絵、図、数直線などを用いて表すことも大切にしていきます。

例えば、図形の学習は、1年生は見た感じを自分の言葉で切り取って表現する段階。2年生は図形を構成する要素に着目して、その決まりを頂点や辺など数学の用語も含め、言葉で切り取って表現する段階に入ります。ここが大きな違いです。

森本研究室で学んだ行健小教諭の東城恵さんは、子どもと創る算数・数学の授業設計について、小中学校の先生のコミュニティーをつくり、互いに知恵を出し合っています。東城さんは「図形を見た目など感覚で捉える1年生から大きく変化して、2年生は図形を構成する要素(直線や頂点、辺)に着目して言葉で表すようになります。言葉による活動が、具体から抽象への橋渡しとして大切です」と話しています。

算数を学ぶ基盤には「言葉」があります。言葉で考え、言葉で振り返る力は、子どもの算数の学びや学び合いの支えになります。

家庭での会話は経験を積む機会

【Q】言葉の力が大切になってくるのですね。では言葉はどうすると身に付くのでしょうか。

【A】家庭も含め、普段の会話も大切です。会話には相手がいて、相手に応じることが必要。心を配りつつ、言葉で思考を進めたり振り返ったりする経験を積む貴重な場になります。

最近は、おうちの人が忙しそうだから話しかけないように、と自然に心を配る子どもの姿も見受けられます。これはもったいないこと。家庭での会話で、子どもは「一言ことば」だけではなく文の形をした言葉で思考の対象を明らかにしたり、子どもの関心のある物事についてその事実や方法、理由を探り、問いを持ったり考えたりすることに、自然に触れることができます。

家庭での会話は、子どもが豊かに言葉を経験する大切な機会です。その量だけでなく、言葉の使われ方や言葉の質は、子どもの言葉の経験の質に影響を与えているようにも思われます。

おうちの人が「○○は○○だね」と主語や述語のある文の形で話しかけたり、「どういうことだろうね」や「この方法でできるね」「どうしてだろう?」など事実や方法、理由などを探る形で会話したりして、子どもが言葉を豊かに経験する機会もつくってあげたいですね。

能動的に聞くと問いが生まれる

【Q】ご自身は、聴覚に障害がある子どものための算数・数学教育に光を当て、「聞く」という行為とその周辺について研究しています。算数には「聞く」ことも大切なのでしょうか。

【A】能動的な「聞く」が育つと、「問いを持つ」「考える」を伴う「聞く」になります。子どもが心を動かして算数に取り組む上で、「問いを持つ」や「考える」はとても大事なことです。

同時に、情動的な経験も大切です。算数の学習上の小さな失敗が、子どもにとっては大きな失敗に映ってしまうことがあります。家庭で「どうしてこれができないの!」などと叱責(しっせき)されることが重なると、算数が不安を超えて恐れや恐怖につながってしまうことも。どんなことも、失敗する中でたくさんのことを学びます。算数も同じ。笑って失敗できる、せっかくの失敗を楽しまなきゃもったいない、ぐらいの心持ちを育てたい。不安を自信に変える子どもの姿を見届けたいです。

不安に寄り添い成功体験重ねる

【Q】算数が分からなくなり、不安な気持ちになった子どもにはどう接するといいのでしょうか。

【A】森本研究室で学んだ筑波大学聴覚特別支援学校教諭の小原舞音さんは「算数では不安は自然なこと。ただ、子どもは不安を後ろ向きに捉えがちです。子どもの気持ちに寄り添い、算数の学びを勇気づける支えを大事にしたい」と話しています。

不安を持っている子は、「自分にもできる」という成功体験を積み重ねるとよいでしょう。初めは支えが必要かもしれません。まずはおうちの人と一緒に取り組んでみてください。子どもは支えがあれば「自分にもできる」と感じ、もっと難しいことにも挑戦できるかもしれません。さらに「支えがなくたって!」と、もう一歩先を歩き始める子どもの姿を応援したいです。

考え押し付けず 思い受け止める

【Q】具体的に、どのように支えるといいでしょうか。

【A】2年生に「できていないんだから1年生のドリルからやりなさい」などと、無理なやり方を押し付けるのは気持ちを傷つけてしまいます。大人が一緒に取り組んで、子どもに不安が生じる場面では「そうだよね、不安だよね」と承認しましょう。子どもが抱えるその不安は「誰もが持つ不安」で、それは自然なことなんだと、子どもが受け止めることができるように支え、小原さんのお話にあるように「不安に向き合い前向きに対処する子どもの取り組み(レジリエンス)を勇気づける」ことに取り組んではどうでしょうか。成功体験を得るためにはおうちの人、周りの人の支えが必要。子どもの取り組みに寄り添い、勇気づけることが大切です。

福島で月1回小学生向け講座

森本教授は、福島市の「こむこむ」で毎月1回、小学生向けの算数講座「たのしく学ぶ算数」を開いています。福島大の学生が小学生に個別に対応し、算数の問題に取り組む面白さを伝えています。子どもと算数を楽しむ家族の姿もあるそうです。今月は20日に開かれます。