男性がドメスティックバイオレンス(DV)の被害を受けたとして福島県警へ寄せた相談の件数が、近年200件前後で推移している。内閣府の調査では、被害を受けても相談しない人が半数超いるという結果が示された。公的な相談窓口があまり周知されていないこともあり、県内では男性のDV被害者の支援体制が不十分なのが現状だ。

「誹謗(ひぼう)中傷する言葉を浴びせられた」「人格を否定するような言葉をかけられた」。DV被害の相談を受け付けている二本松市の県男女共生センターには、男性からこうした声が寄せられている。同センター事業課の岡部貴敏副課長は「相談を寄せる人は(実際の被害者の)氷山の一角」と警鐘を鳴らす。

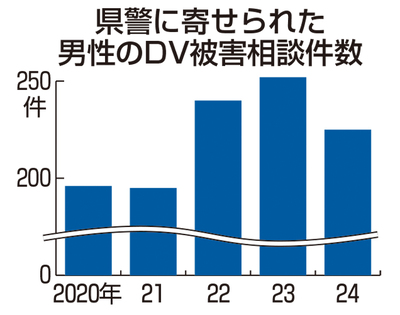

県警が認知した過去5年間の男性からのDV被害の相談件数の推移は【グラフ】の通り。内閣府が2023年に全国の男女5000人を無作為抽出して実施した調査では、直近1年で配偶者からの暴力の被害経験があると答えた男性は、20代で66.7%、30代で53.1%、40代で53.7%、50代以上で44.1%に達した。一方で、被害を受けた男性の約57%が「相談しなかった」と回答した。

県内にはDV防止法に基づき、県の保健福祉事務所など10カ所に配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)がある。その全てで男性からの相談を受け付けているが、それを周知する取り組みは進んでいないのが実情だ。ある保健福祉事務所関係者は「男性被害者に対する周知や広報は検討したこともなかった」と打ち明けた。DV被害者の女性がある程度の期間避難できる「シェルター」が県内に数カ所あるが、男性が使える公的シェルターはないという。

ジェンダー問題に詳しい桜の聖母短大キャリア教養学科の元井貴子准教授は「DV被害者の男性の人権侵害は放置されているのが現状」と問題提起。「数が少ないからといって置き去りにしてはいけない」と、男性被害者に対する支援の必要性を指摘した。

男性DV被害者の支援などに取り組むNPO法人「女性・人権支援センターステップ」(神奈川県)の栗原加代美理事長は「DVやストーカーなどは『加害者は男性、被害者は女性』というジェンダーバイアスがある」とする。この偏見は男性側にもあるといい、相談に結びつかない理由を「自分が被害者になるはずはないと思い込み、自分が悪いという思考に陥りやすい」と分析。「男性は支援団体があることすら知らない。支援団体が存在することを知ってほしい」と呼びかけた。