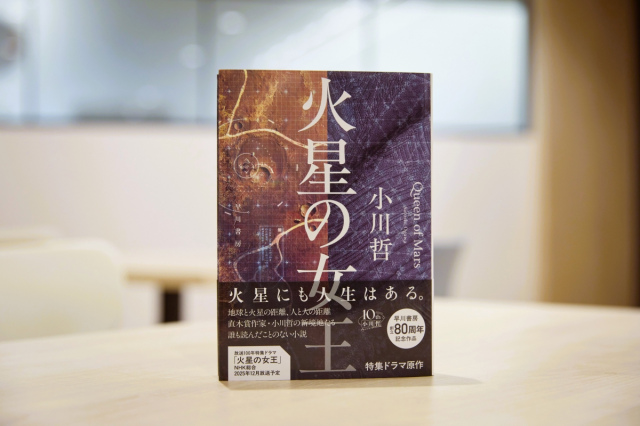

直木賞作家の小川哲が、10月22日に最新長篇『火星の女王』(早川書房)を発表した。NHK放送100周年記念「宇宙・未来プロジェクト」の一環として、12月13日から放送される菅田将暉出演・NHK大型ドラマの原作にもなっている本作。地球と火星という二つの星を舞台に、人々の心が交錯する人間ドラマだ。その制作秘話と、作家生活10周年を迎えた今の思いを聞いた。(前編)

【画像】綾瀬はるか、宇多田ヒカル…著名人の”推し本”&”推しコメント”

■火星が舞台も「人間自体は100年ではそう変わらない」

地球と火星、遠く離れた二つの星をめぐって、人々の心が交錯していく人間ドラマ『火星の女王』。物語の舞台は2125年、人類が火星に移住してから40年が経った世界だ。地球外知的生命の探求に人生をかけ、火星にやってきた生物学者リキ・カワナベは、スピラミンという物質の結晶構造の変化を発見する。一方、火星で生まれ育ち、地球に観光に行くことを夢見る学生・リリ-E1102は、遠心型人工重力施設に通いながら日々を過ごしている。そして、リリとある約束を果たすため、地球で会うことを楽しみにしている種子島のISDA職員・白石アオト。しかし、カワナベの発見が世界に波紋を広げるとき、リリの身にも危険が迫り、地球と火星それぞれの思惑が動き出す──。

――まず、火星を題材にした本作誕生のきっかけを教えてください。

「2022年4月に、NHKから“火星で人々が暮らしている未来を描くドラマを作りたい”という依頼を受けました。自分に務まるのか不安でしたが、演出家の方が僕の過去作をしっかり読んでくださっていたこと、チームの雰囲気も良かったこと、そして――正直、他の人が原作を担当するのは悔しかった(笑)。そういう気持ちもあって、思い切って引き受けました」

――100年後の火星という舞台は、非常に難しい設定だったと思います。

「いや、まだ“たかが100年後”なんですよね。僕は人間ドラマを描きたかったので、人間自体は100年ではそう変わらないだろうと。舞台が火星というだけで、根本的な人間の感情や葛藤は現代と同じだと思いました。もちろん、火星に行ったことはないし、そこで暮らす人の気持ちはわかりませんが、過酷な環境に生きる人々の心理を想像したり、近い状況の事例をリサーチしたりしながら書きました。ただ、それより大変だったのは主人公リリの描写です。彼女は目が見えない女性なので、“視覚のない世界”をどう書くかは大きな挑戦でした」

――ドラマ制作サイドからは、物語を構築するうえで何かリクエストがあったのでしょうか?

「“映像化を意識せず、自由に書いてください”と言われました。書き終えた後で脚本家と一緒にどう映像化するか考えましょう、というスタンスでしたね。ただ、宇宙でミサイルを撃ち合うようなシーンは現実的に映像化できないだろうと思ったので、そうした要素は最初から選択肢から外していました」

――物語には、火星で生まれ育った人、地球から火星にやってきた人、火星から地球に帰った人、地球から出たことのない人など、様々な人物が登場し、火星と地球それぞれを舞台に各人の思いが交錯していきます。複雑な設定を整理するために、年表や相関図を作られたのでしょうか。

「僕はそういうのが得意じゃないんです。時系列を整理しながら書くと、余計なことに気を取られてしまうので。基本的には頭の中だけで構築して、書き上げた後に矛盾を修正する方法をとっています。章の冒頭に“絶対に忘れてはいけないこと”をメモするくらいですね」

――小川さんの作品には、現代社会の課題や「人間とは何か」といった哲学的な思考が感じられます。『火星の女王』も、人間ドラマを描きながら、ナショナリズムをめぐる問いを投げかけています。

「そうですね。僕自身がそういうことを考えるのが好きだからかもしれません。むしろ、小説を書くのは、僕が考えてみたい抽象的な問いを探るためのツールになっている部分もあると思います」

■生成AIの進化と「物語を作る人間」の価値

――今年で作家生活10周年を迎えられました。この10年の経験が本作にどのように活きていると感じますか。

「先ほどの質問にもありましたが、『火星の女王』には、火星に住む人、地球に住む人、火星に不安を抱える人など、さまざまな視点が登場します。複数の人物が一つの出来事をどう立体的に見るか――そうした構成は以前から僕の作風としてあり、この作品にも自然に反映されています」

――近未来という視点では、現在、生成AIが驚異的な進化を遂げています。AIに人間の仕事が奪われるとも言われていますが、作家としてはAIをどのようにとらえられていますか?

「現時点では、AIが小説家を脅かす存在に至っているとは思いませんが、それがいつまで続くかはわかりませんよね。5年後なのか10年後なのか、あるいは50年かかるのかわからないですが、いつか人間と遜色ない創作をするようになるとは思っています。ただ、それが小説家にとってライバルになるのか、アシスタントになるのかは難しいところだと思っています」

――“人間の使いよう次第”ということでしょうか。

「そう思います。たとえば絵の世界では、AIに仕事を奪われた人もいますが、うまく“アシスタント的に”使っている人もいる。ポーズや背景をAIに描かせて、自分の絵に活かすとか。今のAIは“敵”と“助手”の中間ぐらいの存在ですよね。もちろん、著作権の問題など、課題はまだ残ったままなのですが」

――小説の世界も、いずれそうなると?

「そうですね。ただ、僕は、物作りって究極的にはやはり人間がやっているということに価値が残ると思っているんです。なので、すべての小説がAIによって駆逐されるとは思っていないし、物語を考えて書くという作業から人間が完全に阻害されることは少なくとも僕が生きている間はないと思っています。それよりも、AIをどう創作に取り入れて、自分の作品を面白くするかに興味がありますね」

――AIをアシスタント的に使っていく?

「小説を書く作業の中で、ひょっとしたら僕よりAIがやったほうが得意な部分があるかもしれないですからね。ただそれがわかるのにはまだかなり時間がかかりそうです。というのも、まだAIが書いた小説があまりにもつまらないので(笑)。でも、そんなこと言っているうちに急速に面白くなる可能性もあるし、本当にAIの進化のスピードは速いのでわからないですよね」

――たしかに、AIの進化は私たちの想像を超えています。

「5年前や10年前の映画や小説に描かれたAIの表現を見ると、今ではすごく古く感じますよね。僕たちはすでに生成AIの現実を目の当たりにしているので、100年後のAIの姿として描かれていても、“もうすでに今できてしまうのではないか”と思うことがたくさんあります。AIをテーマにすると“いかにうまく使いこなすか”といったことに視点がいきがちですが、今、それよりも難しいのは、AIを作品に登場させることなんじゃないかって思います。本が完成して発売された頃に、自分が100年後だと思っていた機能がすでに実現している可能性も十分ありますし、AIの進化がどこまで進んでいるのか、正直わかりませんから」

■本が売れない時代だからこその面白さ

――一方で、そういう時代だからこその小説家としての面白さはどのように感じていますか。

「それこそ20年前くらいだったら、今の数倍お金持ちになれたのかなと思ったりしないでもないんですけど(笑)。でも逆に、本が売れない時代だからこそ、業界全体で“小説の面白さとは何か”“人はなぜ小説を読むのか”を考えなければいけないというムードになっているのはすごくいいことだと思っています」

――本が売れない時代だからこそ、やりがいがあるということでしょうか?

「娯楽のライバルが他にいなかったときは、ただ小説を書いていれば売れました。しかし、娯楽が多様化している今は、ただ面白い小説を書いても売れません。その面白さをどう伝えるか、どう広げていくかとか、そういうことも含めて読者に向き合わなければいけないと感じています。いろいろな選択肢の中の一つになったからこそ、小説の面白さ追求できる地盤が整ったと言えるかもしれません。その意味では、これから既存の小説とは異なる、新しいタイプの小説も生まれてくるのではないかと思います」

――小川さんも創作活動において新しいことに挑戦していきたいと?

「例えば、スマホゲームをしている人にも読んでもらいたいので、どうやったらスマホゲームの面白さと勝負できるのかを考えたりしています。出版が斜陽産業になっているからこそ、今面白くなっているとポジティブにとらえています」(後編へ続く)

(取材・文/河上いつ子 撮影/片山よしお)

直木賞作家・小川哲が明かすNHKドラマ原作『火星の女王』誕生秘話とAI時代に挑む創作の裏側

2025/10/29 08:40

- エンタメ総合