2025年11月5日

早稲田大学

ミオシンXIが塩ストレス耐性を制御する新たな仕組みを解明 ナトリウム恒常性を介した作物耐塩性向上への道筋

詳細は早稲田大学HPをご覧ください。

【発表のポイント】

● シロイヌナズナにおいて、原形質流動の主な駆動力であるミオシンXIの中でも、ミオシンXI-1遺伝子の欠損変異体のみが高い塩耐性を示すことを発見しました。

● ミオシンXI-1の変異株では、細胞内のNa⁺蓄積が減少しており、ナトリウム輸送を介してNa⁺恒常性を調節している可能性が高いことが示唆されました。これにより、植物の環境適応戦略の理解に、新たな視点が加わりました。

● ミオシンXI-1が塩ストレス応答の特異的な負の制御因子であることが示唆され、作物の耐塩性強化や塩害地での生産性向上に向けた遺伝的改良への応用が期待されます。

早稲田大学教育・総合科学学術院の富永基樹(とみながもとき)教授と同大学大学院 先進理工学研究科博士課程3年の劉海洋(リュウカイヨウ)らの研究グループは、植物のモータータンパク質であるミオシンXI※1が塩ストレス応答に果たす役割をモデル植物シロイヌナズナ※2を用いて解析しました。

植物は環境から逃れることができないため、過剰な塩分によるイオンバランスの破綻や酸化的損傷に対して、高度な適応戦略を発達させています。本研究では、13種類存在するシロイヌナズナ(Arabidopsis thaliana; At)ミオシンXIのうち、原形質流動※3の主な駆動力として知られる3種類、ミオシンXI-K, XI-2, XI-1(AtXI-K, AtXI-2, AtXI-1)の発現が塩処理下で変動することを確認し、このなかで、AtXI-1の欠損変異体のみが野生型よりも高い塩耐性を示すことを明らかにしました。

atxi-1変異体では、塩ストレス下でのNa⁺の蓄積量が低く抑えられ、同時にクロロフィルとプロリン含量が

高く維持されることが観察されました。これにより、AtXI-1がNa⁺の取り込みや排出経路を制御し、細胞内のイオン恒常性を保つ役割を担っている可能性が示唆されます。一方で、atxi-kおよびatxi-2変異体の塩感受性は野生型と変わらなかったことから、AtXI-1のみが塩調節の特異的な機能を持つことが示されました。

本研究は、一種類のミオシンXIが塩ストレス下でのNa⁺恒常性を制御する、新しいメカニズムを初めて示したものであり、植物ストレス応答研究の新たな展開につながると共に、塩害地での農作物生産や耐塩性品種開発への応用が期待されます。

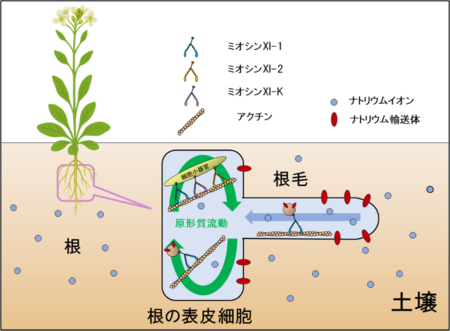

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511048388-O6-4GGDhQXZ】

本研究成果は国際学術誌「Plant and Cell Physiology」に2025年10月27日(月)に掲載されました。論文名:Myosin XI-1 Mediates Salt Tolerance through a Na+ Transport Pathway in Arabidopsis

(1)これまでの研究で分かっていたこと

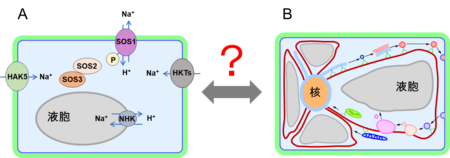

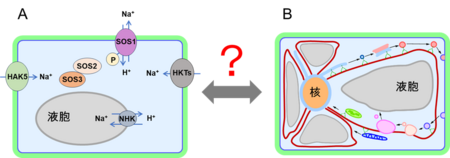

植物は移動できないため、乾燥・高塩・低温などの非生物的ストレスに適応するための高度な防御システムを進化させてきました。特に土壌の塩濃度上昇による塩ストレスは、植物体内のイオンバランス(Na⁺/K⁺比)の破綻や酸化的損傷を引き起こし、成長阻害や枯死の主要因となります。これまでの研究により、植物は細胞膜に存在するナトリウム輸送体(SOS1、NHXなど)を介して過剰なNa⁺を排出または隔離することで、細胞内のイオン恒常性を維持していることが知られています(図2A)。

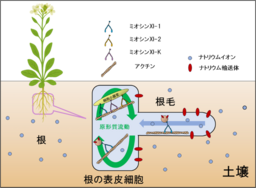

一方、植物細胞内のモータータンパク質であるミオシンXIは、これまで原形質流動や小胞輸送に関与することが知られていました(図2B)。シロイヌナズナには13種類のミオシンXIが存在し、細胞内および組織レベルでの機能分担が示唆されています。さらに近年では、ミオシンXIがこれらの細胞内輸送経路を介して、非生物的ストレス応答や細胞内シグナル伝達にも関与していることが示唆されています。しかし、塩ストレス応答において、どのミオシンXIがどのように機能しているかについての詳細な分子メカニズムは未解明のままでした。

こ

のような背景を踏まえ、本研究では塩ストレス下におけるミオシンXI遺伝子の発現変動を解析し、塩応答に関与するミオシンXIを特定するとともに、それらがNa⁺恒常性の維持に果たす役割を明らかにすることを目的としました。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511048388-O3-HRL256t1】

図2 A. Na⁺輸送体を介しての細胞内のイオンバランスの維持 B. 複数のミオシンXIによる細胞小器官や小胞の輸送

(2)新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと、そのために新しく開発した手法

塩害は、乾燥地や灌漑農業地帯における主要な環境ストレスの一つであり、世界の農作物生産に深刻な影響を及ぼしています。これまでの研究で、ミオシンXIが非生物的ストレス応答に関与する可能性が示唆されていましたが、塩ストレス耐性における具体的な機能は明らかではありませんでした。

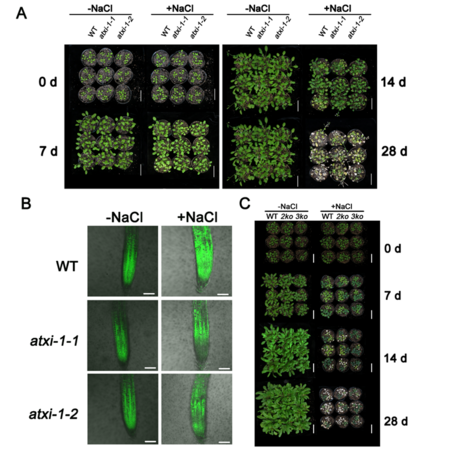

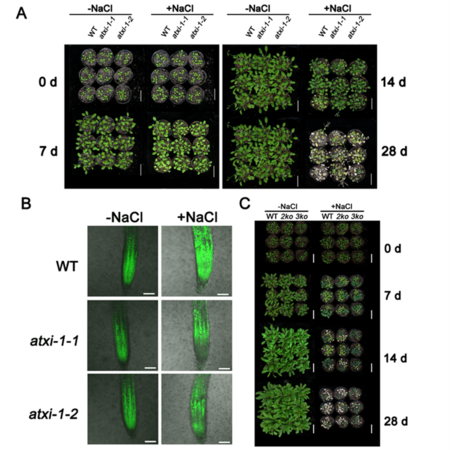

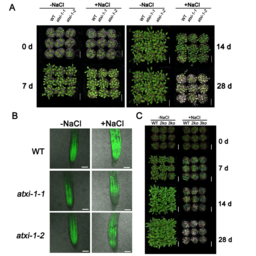

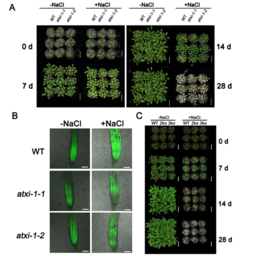

本研究では、塩ストレスによりシロイヌナズナの13種類のミオシンXIのなかで、特に、原形質流動の駆動力として知られる、AtXI-K、AtXI-2、AtXI-1の3種類の遺伝子発現に変動が認められました。これらのミオシンXIに対応する変異体を用いて塩ストレス応答を解析した結果(図3)、atxi-1単独変異体やAtXI-1を含む三重変異体(3ko)では、野生型より塩耐性が向上しNa⁺の蓄積量が少ないことが分かりました。また、これらの変異体は塩ストレス下でも葉緑素やプロリン含量を高く維持し、生理的ダメージの抑制が認められました。一方で、atxi-k、atxi-2単独変異体やAtXI-1を含まない2重変異体(2ko)では、塩耐性は野生型と同程度でした。これらの知見から、AtXI-1が塩ストレス応答およびNa⁺恒常性の制御において特異的かつ重要な役割を果たしていることが示唆されました。また、原形質流動の相補的な駆動力と考えられていたミオシンXI間にも、機能的多様性が存在することが明確となりました。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511048388-O4-0H1E39S6】

図3 A. 塩ストレス処理による植物生育への影響(WT: 野生株、atxi-1-1, atxi-1-2: ミオシンXI-1変異体)。 B. sodium green染色による塩ストレス処理後の根の中のナトリウムイオンの蓄積。 C. 塩ストレス処理による植物生育への影響(2KO: AtXI-K, 2の二重変異株,3KO: XI-k, 1, 2の三重変異体)。

(3)研究の波及効果や社会的影響

本研究は、ミオシンXIの一つであるAtXI-1が、細胞内Na⁺恒常性を制御することで塩ストレス耐性に関与するという新規の分子機構を初めて示しました。これは、ミオシンXIが細胞内輸送経路を通じてイオン輸送体やシグナル分子の配置を制御する可能性を示唆しており、従来の「原形質流動を駆動するモータータンパク質」という概念を大きく拡張する成果です。

また、AtXI-1が塩ストレス応答を負に制御するという発見は、特定のミオシンXIの機能を改変することで作物の塩耐性を向上できる新たな育種戦略の可能性を示唆しています。今後、限られた水資源や高塩環境下においても安定した生産が可能な次世代耐塩性作物の育種への応用が期待されます。

(4)課題、今後の展望

本研究により、ミオシンXI-1が塩ストレス下でNa⁺の蓄積を抑制し、塩耐性を高める役割を持つことが明らかになりましたが、その詳細な細胞レベルの作用機構については未解明であり、今後の検証が必要です。特に、ミオシンXI-1がNa⁺輸送体やその制御因子の輸送をどのように調節しているかが次の研究課題となります。例えば、概要図(図1)に描いているように、Na⁺輸送体を持つ小胞の輸送にミオシンXI-1が特異的に関わっている可能性が考えられます。

今後は、ミオシンXIと既知の塩ストレス応答経路(SOSシグナル伝達系など)との相互作用解析や、ミオシンXIとNa⁺輸送体のライブセルイメージング解析を進めることで、植物のイオン恒常性維持メカニズムの全体像を明らかにしていきます。

(5)研究者のコメント

今回の研究では、植物が高塩環境下でも細胞内の秩序を保ち、生存を可能にする仕組みの一端を明らかにしました。ミオシンXIが単なる「細胞内の運び屋」ではなく、イオン輸送を制御する“裏方の調整役”として機能していることが分かったのは大きな発見です。

この知見をもとに、塩害による農作物の減収を防ぐ新しい育種・栽培技術の開発につなげ、環境変動に強い農業の実現に貢献していきたいと考えています。

(6)用語解説

※1 ミオシン

細胞骨格の一種であるアクチン繊維上を運動するモータータンパク質。動物、植物を含めて約80クラスが見つかっており、植物には植物特異的なミオシンVIII(クラス8)とミオシンXI(クラス11)の2クラスが存在します。原形質流動は、ミオシンXIの運動により発生していることが知られています。

※2 シロイヌナズナ

アブラナ科シロイヌナズナ属の一年草。学名はArabidopsis thaliana。育てるのに場所を取らない、発芽から種を付けるまでの期間が短い、ゲノムサイズが小さいなど、遺伝学的な研究を進める点での利点が多く、2000年に植物の中で最初に全ゲノム配列が解読され、モデル植物として広く使われています。

※3 原形質流動

細胞の内部で、原形質(細胞質)が流れるように動く現象。植物では、細胞内に張り巡らされたアクチン繊維上を、細胞小器官に結合した植物特異的なミオシンが運動することにより発生します。

(7)論文情報

雑誌名:Plant and Cell Physiology

論文名:Myosin XI-1 Mediates Salt Tolerance through a Na+ Transport Pathway in Arabidopsis

執筆者名(所属機関名):Haiyang Liu1, Motoki Tominaga2

1: Graduate School of Science and Engineering, Waseda University

2: Faculty of Education and Integrated Arts and Sciences, Waseda University

掲載日時(現地時間):2025年10月27日(月)

DOI: https://doi.org/10.1093/pcp/pcaf140

(8)研究助成

研究課題名:膜交通における選別輸送の分子機構の解明と植物の高次システムへの展開

研究費名:日本学術振興会 科学研究費助成事業 特別推進研究JP20001009

研究代表者名(所属機関名): 中野 明彦(東京大学)

研究課題名:ミオシン速度改変による植物特異的細胞内交通機構と高次機能の解析

研究費名:日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(B) JP23770060

研究代表者名(所属機関名):富永 基樹(早稲田大学)