何ら落ち度がないのに、未来ある女性が犠牲になった。発生から1カ月経過した今も事故現場のそばには花束などが供えられ、多くの人が手を合わせている。県民一人一人が今回の事故を自分事として、飲酒運転の根絶のため、何ができるかを考える必要がある。

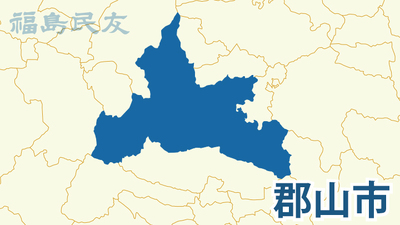

先月22日の早朝、郡山市駅前1丁目の交差点で、大学受験のため訪れていた大阪府の予備校生の女性が軽乗用車にはねられ死亡する事故が起きた。軽乗用車を運転していた男からは基準値を超すアルコールが検出され、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)と酒気帯び運転の罪で起訴された。

男は飲食店で飲酒し、帰宅した後、自宅で少し休んでから車で外出した。男は「急いでいた。6時間ほど酒を飲んでいた」と供述しているという。

酒を飲むと注意力や判断力、運動能力が低下する。男は量に関係なく、飲酒後の運転が禁止されていることを認識していたはずだ。いかなる理由があろうと、悪質な行為であり、許されない。

飲酒や速度違反などの悪質な運転による痛ましい事故が相次ぎ、危険運転致死傷罪、自動車運転処罰法などが設けられた。飲食店などへの注意喚起も強化された。

県警によると、県内の昨年1年間の飲酒運転による人身事故は前年比13件減の46件で、死者はいなかった。物損事故は237件と過去10年間で最少だったが、いまだ飲酒後にハンドルを握る人が後を絶たない。事故に至らず、摘発を免れたケースもあるだろう。

今回の事故を受け、県警は、年内の毎月22日を飲酒運転根絶への取り組み強化日に設定した。県内全署で取り締まり、広報啓発活動を展開する。飲酒直後ではなく、いったん帰宅した後、出勤などのため二日酔いの状態でハンドルを握り、事故を起こす事例も多い。早朝の取り締まり強化など、きめ細かい取り組みを求めたい。

アルコールが体内に残っているかを運転者自身が判断するのは極めて危うい。事業所などに義務付けられたアルコール検知器による確認を各家庭でも行うことが有効だ。飲酒運転は本人だけでなく、家族や周囲の人の人生も大きく狂わせる。家族らも強い意志で、運転者に厳しく対処してほしい。

呼気にアルコールを検出すると車のエンジンがかからない装置もある。欧米の一部や台湾では、飲酒運転歴がある運転者に使用を義務付けている。意識だけの改革には限界がある。国や自治体はこうした新たな対策の導入を検討し、根絶につなげるべきだ。