郡山市の安積国造神社の例大祭で使用される五反幟(のぼり)で、勝海舟の書によるものとされてきた幟の「原本」と「型紙」とみられるものが発見された。23日、同市で関係者が書体を見比べ現物を確認した。

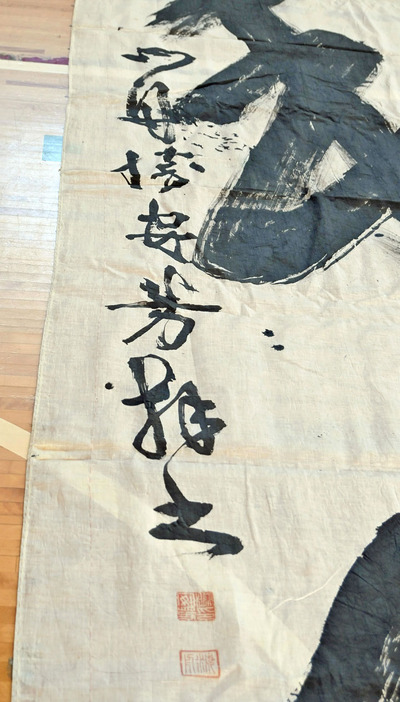

今年6月ごろ、同市本町第一町会の滝田康雄さんの自宅倉庫で、箱に入った五反幟が発見された。箱には「安積国造神社 祭典幡 従三位参議勝安芳書」(勝安芳は勝海舟の改名後の名前)と書いてあり、中には「安積国造神社」と書かれた縦14・5メートル、横2・5メートルの木綿布と、木綿布の書体の輪郭をかたどった型紙とみられる、木綿布と同じ大きさの紙が入っていたという。

同町会には、今回発見されたものとは別の「勝海舟書の五反幟」が伝わっており、2004年に撮影と調査が行われていた。その際、幟の書体から型染めにより染色されたということが判明したが、制作年や制作に至った経緯などは分からなかったという。

幟制作の経緯について、布が入っていた箱に書かれた情報を基に安積国造神社の安藤智重宮司が調査したところ、熊田性元と熊田元貞という人物が勝に書を依頼し、魵沢積翠という人物が勝の書を拡大模写し、それを幟にした可能性があるという。

確認作業では、体育館に木綿布と紙を広げ、字体を見比べたり、布の長さを測定した。同町会の横田高太郎会長は「布の字体と紙の字体は一致したとみてよいだろう。布は幟にしては薄い生地で支柱を通す穴もなく、現在伝わる幟の見本や原本ではないか」と話した。

幟の原本や型紙は、今後市内の博物館での保存を検討しているという。