福島県浪江町に研究開発型生産拠点を置く総合コンクリートメーカーの会沢高圧コンクリート(北海道)は米・マサチューセッツ工科大と共同で、電気をためることができる蓄電コンクリートを組み合わせた装置「標準モジュール」を開発した。住宅などに実装し、再生可能エネルギーの蓄電や自家消費などを目指す。1立方メートル規模の標準モジュールは世界初といい、北海道と浪江町で開発した技術を国内に広く発信していく。

「この技術を世の中に役立つものに作り上げるため、結束して技術革新を起こすためのステップを踏んでいきたい」。浪江町の同社福島RDMセンターで25日、記者会見した同社の会沢祥弘社長は胸を張った。

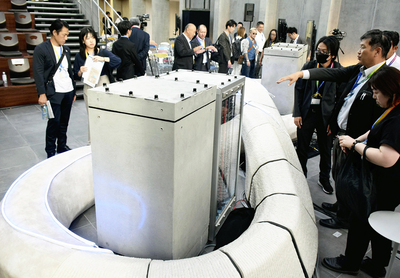

デモンストレーションでは、装置の回りを囲う電飾が青く点灯。装置の中にあり、見た目には一般的なコンクリートと同じように見える灰色の蓄電コンクリートにしっかり蓄電・放電されていることを証明した。

蓄電コンクリートは、コンクリートにカーボンブラックという炭素の微粒子を添加することで、蓄電性や自己加熱性を持たせることができる仕組みを応用して開発された。出力電圧25ボルト相当の蓄電コンクリートを4基接続して一つのモジュールとすることで、一般家庭で使用できる100ボルト相当の出力電圧を実現した。

蓄電コンクリートは家庭用蓄電池として主流のリチウムイオン電池とは異なり、蓄電や放電に化学反応を伴わないため、劣化しにくく、建物寿命に匹敵する長寿命化が期待されている。リチウムやコバルトなどの希少金属を使わないため、資源リスクが低く、持続可能で安定したエネルギー貯蔵も期待できるのが特徴だ。

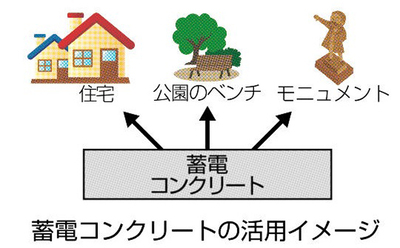

将来的には、太陽光発電など再生可能エネルギーの蓄電と自家消費を可能にするため、住宅の基礎部分や公園のベンチ、モニュメントに蓄電コンクリートを活用することを目指している。電気を流すと発熱する特性も生かし、融雪のための道路や建材への実用化も進める。

来年から実証実験

事業を進めるため、会沢高圧コンクリートなど、全国のコンクリートメーカーや関連企業45社が25日、蓄電コンクリート工業会を設立した。標準モジュールの基本性能の確立や戸建て住宅向けの開発などを軸に、実用化と社会実装に向けて連携し、研究開発を進める。来年には実証実験に着手し、早ければ2年以内の実用化を目指す。

工業会の会長に就いた会沢社長は「技術はまだ未熟だが、蓄電能力は現在の10倍まで持っていける可能性がある」と展望を語った。