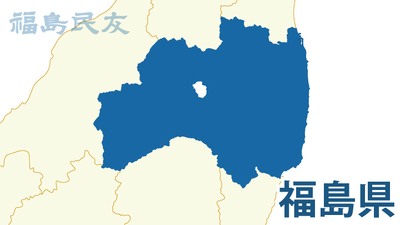

本県に在住する外国人住民が、10年前に比べほぼ2倍になっている。人口減少が進む中、社会機能を維持していくためには、外国にルーツを持つ人の受け入れが不可欠な状況だ。自治体と企業が歩調を合わせ、地域で共生する道を探っていくことが重要だ。

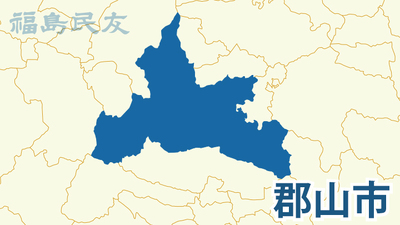

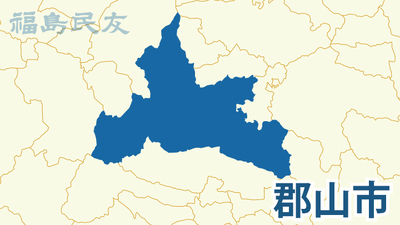

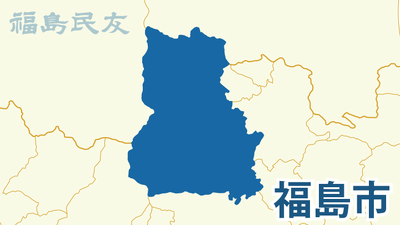

県内の外国人住民数は、企業の雇用を主な要因として増え続けてきた。今年1月時点では1万9688人で、県内の総人口に占める割合は1.11%に及ぶ。いわき市などに多い状況だが、人口に占める割合を市町村別に見ると、ほぼ半数の28市町村で1%を超えており、北塩原村や泉崎村、古殿町が3%前後で上位になっている。

国立社会保障・人口問題研究所は、日本に住む外国人の数は2070年に10.8%に達すると推計している。県内でも、人手が不足している分野での労働力の確保などにより、外国人が増加していくことは自然の流れだろう。県や市町村は、地域社会に激変が生じないよう、段階的に受け入れの態勢を整えていく必要がある。

外国人住民との共生を進める上で、大きな壁になるのは日本語の学習を中心とした言語の問題だ。しかし、県内で外国人が日本語を学ぶことのできる教室などがある市町村は19にとどまっているのが現状だ。外国人住民は車を所有していない場合も多いため、身近な環境で学ぶ機会を設けることが課題になっている。

県は本年度から、日本語教育を推進するコーディネーターを配置し、オンラインで学べる日本語教室の開催や新たな教室の設立を支援する取り組みを始めた。近年になって外国人が増えてきた市町村などから、関心が寄せられているという。県には、現場の要望を受け止め、特にマンパワーが少ない小規模な市町村への支援を重点的に進めてもらいたい。

県は県国際交流協会に委託し、ベトナム語など13言語に対応できる無料相談窓口を設けている。また、地域や企業のニーズに応じ、外国人住民に地元の生活習慣を学んでもらうオリエンテーション、外国人が理解しやすいように簡潔な言い回しを使ったり、ふりがなを付けたりする「やさしい日本語」の企業での導入を支援するセミナーなども準備している。

ただ、県が在住外国人を対象にしたアンケートでは、回答者の6割が相談窓口の存在を「知らない」と答えるなど、総じて認知度が低い。県と協会には、市町村と連携し、移住してきた外国人住民や地元企業に案内を手渡すなどして利活用を促すことを求めたい。