子育て支援施策に力を入れている自治体は県内にたくさんあり、南相馬市もその一つです。1月に発表された「住みたい田舎ベストランキング」(宝島社)の東北エリアランキングでは、子育て世代部門1位に選ばれました。充実した子育て支援が行われている理由と、その内容とは?

出生数の減少に危機感

南相馬市の年間出生数は、東日本大震災前(2010年)の579人から、22年は269人と、約半分になりました。22年度版県現住人口調査年報によると、人口に占める15歳未満の子どもの割合は8.8%で、県内13市の中で最も少なくなっています。

子どもが減少していることに危機感を持った市は、家族や友人と暮らし続けられるまちづくりを目指して、子育て環境の充実を図っています。

市こども家庭課の渡部貴光えにしづくり担当係長・子育て支援拠点整備推進担当係長と、鈴木仁美こども企画係長によると、少子化の要因は、市の人口減少、婚姻数の減少、少子選択の傾向などがあります。

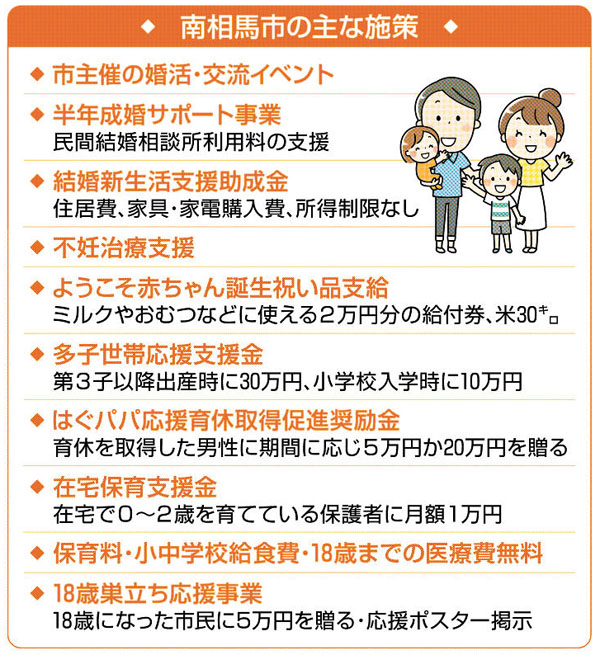

これらに対応するべく、市が22年度に始動させたのが、希望出生率1.8を実現し、40年時点での年間出生数300人維持を目指す緊急少子化対策「みらいづくり1.8プロジェクト」です。同年には「こども・子育て応援条例」を制定し、出会い・結婚、妊娠・出産、子育て、移住定住促進まで、切れ目のない支援に力を入れ始めました。

男性育休の推進に手応え

南相馬市が行っている出会いから子育て、移住定住促進までを支えるたくさんの施策のうち、「スタートした当初は東北初でした。いまも実施しているところは少ないはずです」と、鈴木さんが話すのは、保育料、小中学校給食費、18歳までの医療費の完全無料化です。国の施策を取り入れるなどして一部を無料化している自治体は多いですが、「3点セット」で市独自に全額無料としているところは少ないそうです。

22年度から始めた「はぐパパ応援育休取得促進奨励金」も、手応えを感じている施策の一つです。渡部さんによると、育休を取った男性だけでなく、職場の育休への理解が深まったり、経営者の意識が変化したりするなどの成果が感じられるといいます。交付件数は、初年度は29件、23年度は62件で、本年度は2月10日時点で64件。長期の育休を取得する男性が増える傾向にあります。

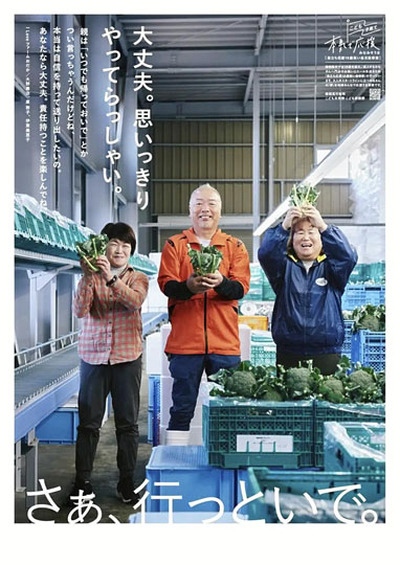

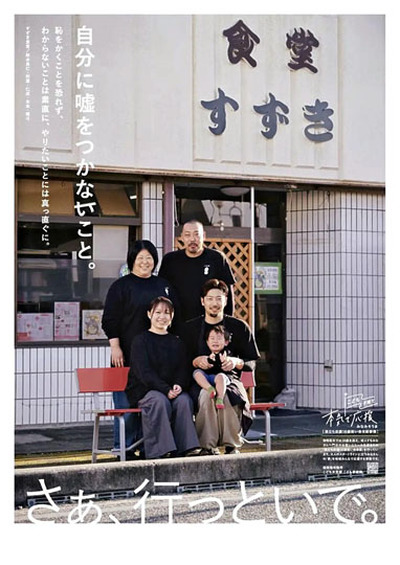

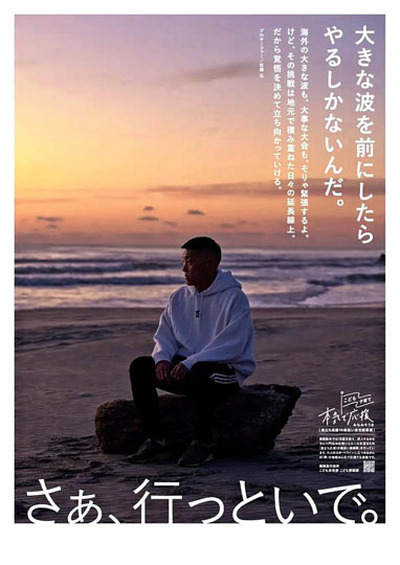

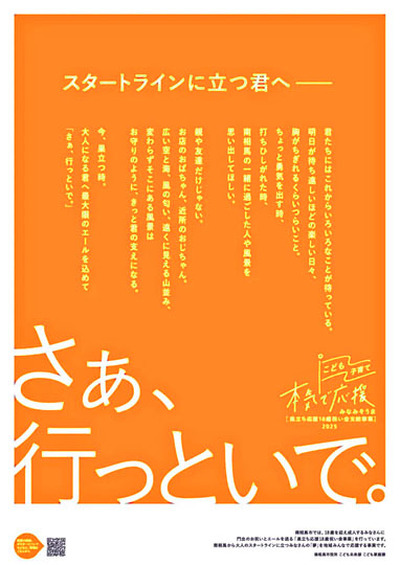

18歳になった人を支援する「18歳巣立ち応援事業」では、「さぁ、行っといで。」と、挑戦を応援する励ましのメッセージを記載したポスターシリーズが話題となり、毎年新バージョンが作られています。

ランキング上位に入る街に

スピード感のある取り組みを展開する南相馬市は、22年度の「みらいづくり1.8プロジェクト」スタートから数年で、「子育て支援のまち」のイメージを定着させつつあります。

1月の「住みたい田舎ベストランキング」をはじめ、23年に受賞した「日本子育て支援大賞」(福島市も受賞)など、複数の子育てに関するランキングで上位を獲得してきました。

鈴木さんは「ランキングや賞に南相馬市が入ることで、子育て支援を頑張っている市なんだ、という機運が高まります」と話します。

外部の専門家の意見も取り入れており、福島大の前川直哉准教授には「こども政策アドバイザー」として、ジェンダーの視点も取り入れた助言を受けています。福島大の学生が南相馬市のデータを分析して子育て施策を考え、市長に報告する取り組みも行われました。

プロジェクトの成功に向けて、「婚姻数の減少や若者の流出、仕事と子育ての両立などが問題と考えています」渡部さん。鈴木さんも「少子化や人口減少問題の解決には、地域の総力を挙げた対策が重要です。地域全体で問題を共有し、解決していくことが課題です」と話しています。

住民の生の声を反映

行政が力を入れる取り組みでも、住民が求めているものでなければうまく進んでいきません。市は子育て世代の考えを探ろうと、22年度から毎年度「子育て支援に対する満足度アンケート」を行っています。昨年度の調査では、初年度より満足度が8割以上と、10ポイント以上アップしました。25年度に始まる「こども計画」に向けても、子どもや子育て世代から意見を聞いています。

小学4年~18歳の子どもが「市がこうなったらいいのに」という意見を、学校で使っているタブレットや、個人のスマホ、パソコンから市にいつでも送れる「こどもレター」制度も実施し、幅広い世代の意見を取り入れて、施策に反映しています。