生まれた時から一緒とはいえ、親と子は別の人間です。そう分かっているつもりでも、子どもが親と異なる主張をしたり、親の思うように行動しなかったりすると、もやもやとした気持ちになりませんか。そんなときは、「わたし」と「あなた」を分けて考え、お互いを尊重していく考え方「バウンダリー(境界)」を子育てに取り入れてみると、親と子が心地よく過ごせることにつながるかもしれません。今回は、福島大の高谷理恵子教授(発達心理学)に、子育てにおけるバウンダリーについてお話を聞きました。

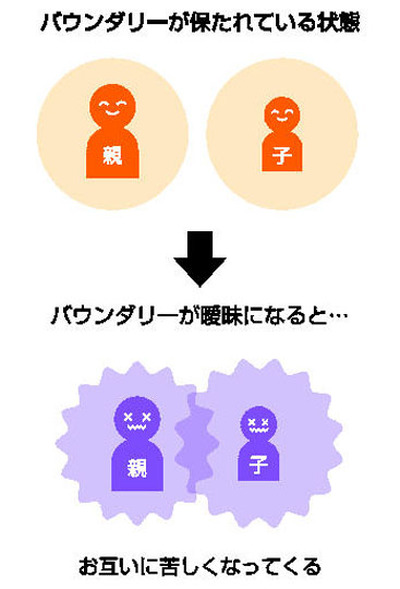

近づきすぎると心が苦しくなる

「バウンダリー」は「境界」という意味で、「心の境界線」などとも呼ばれます。「バウンダリーは『私ではないあなたがいる』という線引きをすることです」と高谷教授は話します。

もし子どもが親と異なる主張をした場合、あなたが親だったらどうしますか。高谷教授によると、望ましいのは子どものことを尊重しながら、親も苦しくならない方法を模索していくこと、といいます。しかし、そこで「子どものことは親の自分が何でも分かっている。この子はこれが好き」と親が子どもに何かを選ぶ時、それはバウンダリーを超えているのだそうです。

「どんなに小さい子どもでも、その子がやりたいこと、選びたいことがあります。親が『私の言う通りにしなさい』という思いが強すぎると、親子間にあるバウンダリーが曖昧になって、お互いに苦しくなることがあるんです」

もう少し、バウンダリーを超えてしまう例を聞きました。「子どもが宿題しないとき、親は落ち着かなくなります。それはバウンダリーを超えています。親は子どもが宿題をしないことが耐えられなくなり、代わりにやってしまう。子どもの宿題なのに、自分が評価されるように感じるのです。子どもの評価と親の評価が一体になりすぎると手を出したくなります」。夏休みの宿題などの「あるある」の例ではないでしょうか。

宿題をやるように伝えることは大切なことなのですが、「あまりにも親の心が揺さぶられると、親も子どもも苦しくなる」と高谷教授。揺さぶられることは親子なのであっていい、とした上で、「子どもは失敗したり怒られたりする中で学び、宿題することを自分で選ぶようになります。親が心配してやらせているうちは、子どもが宿題を『自分のこと』として認識することを妨げることがあります」と指摘します。

自分と違う意見を持つ相手を認める

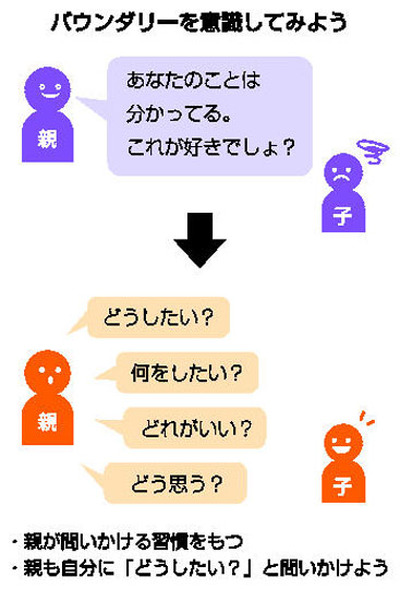

では、バウンダリーを意識するためにはどうすればいいのでしょうか。

高谷教授は、子どもに「どうしたいのか、何をしたいのか、どれがいいのか」「どう感じているのか、何を思ったのか」などを、親が問いかけていく習慣を持つことを勧めています。全て相手に合わせなければいけないということではありません。「あなたはこう思う」「私はこう思う」と、自分と異なる意見を持つ相手を認めながら、どうしていくかを話し合うことが大切なのだそうです。

たとえば友達をたたいてしまった子には、だめと伝えた上で、なぜたたいたのか、何に腹を立てたのかなどを聞きます。「たたいた子の気持ちを受け止め、腹を立てた体験を検証していくことも大切。子どもは聞かれることで『自分はこう思ったんだ、こう感じたんだ』と言えるようになっていく。自分の感情をきちんと受け止めてもらえると、相手の感情も受け止めやすくなります。気持ちや感情を聞かれて育てられることで、子どもは自分のことも、相手のことも大事にできるようになっていきます」

「どうしたいの?」は、大人にも有効な問いかけです。「親がイライラするのは子どものせいではなく、大人が我慢しすぎたり、つらかったりするから。自分に余裕が持てると、自分と違う考えをしている子どものことも受け入れやすくなります。大人も自分に『どうしたいの?』と問いかけて、もっと自分がしたいことを、大切にできるといいのかもしれないですね」

Q、子どもが何歳ぐらいから意識するとよい?

A、年齢に合わせて少しずつ

赤ちゃんなど本当に小さい子を育てているお母さんは、出産でバウンダリーを一度なくして子どもと一緒に生活し、そこからもう一度バウンダリーを作っていく、と私は思います。ですから、赤ちゃんや小さい子を育児中の保護者は、バウンダリーを意識するのは難しいかもしれません。子どもの年齢に合わせて少しずつ、家族の中のバウンダリーの在り方は変わります。小さいころは、できる範囲で子どもの気持ちを聞くことからスタートし、大きくなるにつれて親がタイミングを見てバウンダリーを引き、手を出さないことを選んでいきましょう。

保護者のつながり支援

高谷教授は、育児中の保護者をサポートするNPO法人「楽しく広がる子育てひろば」の代表も務めています。子どもの月齢に合わせた子育て情報を毎月メールで無料配信する事業「お母さんへのお手紙」や、個別相談事業「はぐはぐの日」(福島市北信学習センターで毎月第2月曜開催)などを行っています。子育て中の保護者が同じ子育て中の仲間とつながり、子育てを楽しんでもらおうと活動しています。問い合わせは同NPO公式サイトへ。