福島大の1年生が、東京電力福島第1原発事故で避難を余儀なくされた県内4地域の声をまとめた冊子を製作した。発生から間もなく14年を迎える原発事故と東日本大震災の経験や教訓を風化させずに後世に伝えようと現地を訪れ、住民にインタビューを実施。復興と地域再生に取り組む姿を記録に残した。

冊子製作は、全5学類の1年生を対象とした基盤教育(一般教養)科目「むらの大学」の授業の一環。本年度は従来の川内村、南相馬市小高区、大熊町に加え、飯舘村でもフィールドワークを行い、前期191人、後期49人が受講した。

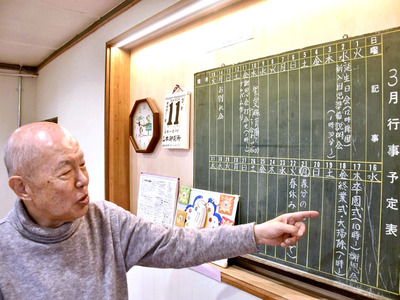

前期で震災・原発事故後の地域の様子や、その教訓を伝えるウェブアーカイブ(記録保管所)化の意義などを学習した。「大災害に対する心構えができれば、被害も減る」として、昨年9月からの後期では4人前後のグループに分かれ、計21人にインタビューした。記事の作成・校正や写真撮影なども学生が担当した。

食農学類の畠山公(こう)さん(20)=岩手県大船渡市出身=と渡辺瑠奈さん(19)=いわき市出身=は飯舘村でフィールドワークに励んだ。何度も現地に足を運び、全村避難を経て地域の絆をエゴマで取り戻そうと奮闘する生産者の男性や、どぶろくを村の名物に育てた「ただ楽しく、生きがいを求める」女性店主らの声に耳を傾けた。

畠山さんは「復興事業では震災で傷ついた地域コミュニティーの再生に取り組むことが重要だと感じた」、渡辺さんは「記憶の風化が進み、継承には一層の工夫が求められるが、被災者の思いを後世につなぐことが私たちの使命」とそれぞれ話した。

冊子はA4判で「学生が聞いた川内・大熊」(16ページ)と「学生が聞いた飯舘・小高」(20ページ)の2種類。福島イノベーション・コースト構想推進機構の補助事業を活用し、1月末に完成した。各2千部発行。同大「地域×データ」実践教育推進室のウェブページにインタビュー全文を順次公開する。