福島医大生体情報伝達研究所の川畑伊知郎特任准教授(44)らの研究チームは来年度、パーキンソン病を根本的に治療する新薬の治験を始める。マウスでは運動機能や認知機能を健常時と同等の状態に戻す効果が示されており、治験で人間への効果や安全性を確認した上で2030年春の実用化を目指す。医大によると、従来のパーキンソン病治療は症状を和らげるのみで、病気の原因を根本的に治療する薬剤は存在せず、根本治療薬の開発は世界初という。

パーキンソン病は、運動機能や認知機能をつかさどる脳内の部分に「αシヌクレイン」というたんぱく質がたまり、神経伝達物質ドーパミンを出す神経細胞が減ることで起こる。体のこわばりや手足の震え、うつや認知症などさまざまな症状がある。国の指定難病で、根本的な治療法はないとされている。

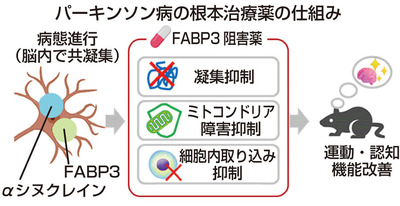

15年からパーキンソン病研究を続ける川畑氏らは、体内で脂肪酸を運ぶ「FABP3」というたんぱく質がパーキンソン病の病態に関連することを見いだし、FABP3の阻害薬を開発。FABP3を欠損させたマウスは、パーキンソン病になる神経毒を飲んでもαシヌクレインが神経細胞に取り込まれず、αシヌクレインを脳内に入れてもたまったり広がったりしないことが分かった。細胞内でエネルギーをつくるミトコンドリアの障害も起きなかった。

さらに、パーキンソン病を発症したマウスにFABP3阻害薬を飲ませると、運動機能や記憶学習機能などが健康なマウスと同等の状態に回復した。川畑氏はこの結果を踏まえ「(人間の)パーキンソン病の患者でも、薬が作用すべき神経細胞が既に死んでしまっている状況の末期の場合は効果が薄いが、初期から中期程度の場合であれば、健常な状態に戻る可能性は高いと考えている」としている。

研究チームによると、パーキンソン病の既存薬は足りなくなったドーパミンを補う仕組みで、これまでFABP3に着目した開発品は確認されていない。ほかに、原因のたんぱく質のαシヌクレインを血中で捉える抗体薬などの臨床が進んでいるケースがあるが、神経細胞内に入って既に蓄積したαシヌクレインに直接働きかける治療薬の臨床例はないという。

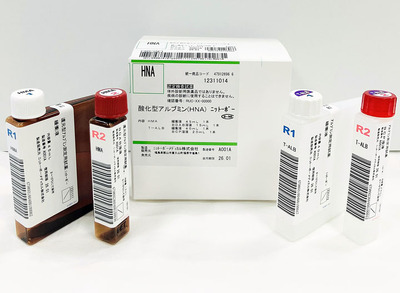

川畑氏らの研究は国立研究開発法人科学技術振興機構が主導する「ディープテック・スタートアップ国際展開プログラム」の新規課題に採択されており、来年度から3年間に約3億円の支援を受けて行われる。チームは治験開始に当たり、血液検査のみで対象者を選択できる技術も確立した。

◇

パーキンソン病 脳の情報伝達を担うドーパミンを出す神経細胞が減ることにより、手足の震えや運動機能障害、嗅覚障害、睡眠障害、うつ、認知症などの症状が出る病気で、厚生労働省の指定難病。同省によると国内の患者数は2023年時点で約25万人で、17年の約1.5倍に増。主に50歳以上で発症、高齢になるほど多くなるため、高齢化の進展により世界的な患者数の増加が懸念されている。