県内でインフルエンザが昨年より約1カ月早く流行入りした。今シーズンは全国的に流行が早く、冬の到来を前にさらに感染が拡大する恐れもある。一人一人が新型コロナウイルス禍で実践した対策を心がけ、大流行を防ぎたい。

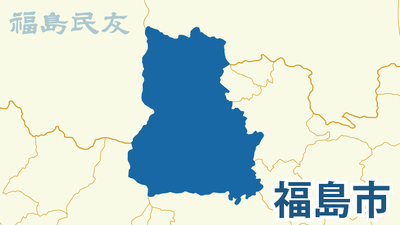

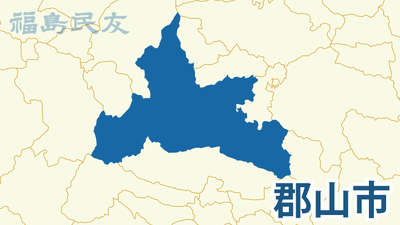

県の感染症発生動向調査週報(6~12日)によると、県内48カ所の定点医療機関当たりのインフルエンザの報告数は1.17人で、流行開始の目安となる1定点当たり1人を上回った。集団感染が発生し、学年閉鎖となった学校もある。多くが全身症状が重いA型のウイルスによる感染だ。

インフルエンザは発熱や喉の痛みなど、普通の風邪と似たような症状が一般的だが、高齢者、基礎疾患のある人は重症化の恐れがあり、子どもは急性脳症のリスクもある。毎年のように流行しているとはいえ、油断はできない。

ウイルスに感染しない、感染しても、人にうつさないことが重要だ。まだ気温が25度前後に上昇する日もあるため、社会全体でインフルエンザへの警戒心が薄いのは否めない。高熱やせきなどの症状があっても感染を疑うことなく行動すれば、周りにウイルスを拡散させることになる。

人混みではマスクを着用し、日頃から手洗いやうがいなどを徹底する必要がある。体調の変化を感じた場合は外出を控え、すぐに医療機関を受診してほしい。

最も効果的な感染対策は、今月から多くの医療機関で始まったワクチン接種だ。発症や重症化を抑えることが期待できる。実際にワクチンが効き始めるまで約2週間かかるものの、その効果は5カ月ほど持続されるという。

現時点で接種しても、流行のピークと見込まれる1~3月は対応できる。まだ早いなどと思わず、最寄りの医療機関などで接種を済ませることが大切だ。

過去最多のペースで感染者が急増した昨シーズンは、治療薬の製造が追い付かず、一部の製薬会社が供給停止や限定出荷を余儀なくされる事態となった。解熱剤やせき止めなども不足した。

厚生労働省などは製薬会社や医療機関と連携し、薬を必要とする患者に迅速に供給できる体制を整えてもらいたい。

新型コロナの感染症法上の位置付けが5類に移行して以降、インフルエンザのほか、マイコプラズマ肺炎、百日ぜきなどの感染症の流行が断続的に続いている。社会全体の感染症への意識低下が要因の一つとされる。家庭や職場、学校などで基本的な対策を改めて確認することが求められる。