除染土再生利用が鍵 最終処分基準、24年度に提示へ

東京電力福島第1原発事故に伴う県内の除染で出た土壌などについて、国が県外最終処分完了の期限とする2045年3月まで残り21年となった。24年度は政府が最終処分の基準や処分場の構造、必要面積、コストなどを取りまとめ、複数案を提示する。処分地の選定作業は25年度以降に始まる計画だが、放射能濃度の低い土壌を再生利用する実証試験さえ難航しており、先行きは見通せない。

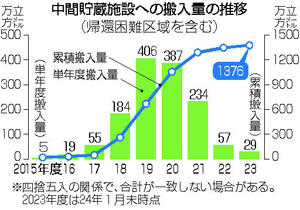

中間貯蔵施設(大熊町、双葉町)には今年1月末現在、1376万立方メートルの除去土壌や除染廃棄物が搬入された。東京ドーム11杯分に相当する膨大な量で、政府が最終処分実現への「鍵」と位置付けるのが、可能な限り多くの土壌を再生利用に充てることだ。

環境省は安全な処理ができる水準として、1キロ当たり8千ベクレル以下の土壌を資材化する方針。これまでに南相馬市、飯舘村、中間貯蔵施設内の計3カ所で道路や農地などに実証利用した。周辺環境や健康に問題のある観測値は出ていない。

しかし、県外での実証試験は難航している。同省は22年12月、東京、埼玉、茨城の3都県で計画を公表したが、地元住民の強い反発を受けた。昨秋には「まずはこれまでの取り組みの成果をまとめる」と一部自治体に伝え、計画を事実上先送りした。

再生利用と最終処分を受け入れやすくするための検討を深めようと、同省は新たな有識者会議を今年1月に始動させた。初会合では、放射性廃棄物の最終処分地の選定が国内外でいかに進められてきたか、先行事例を調査する方針を示した。放射能濃度の高い「高レベル廃棄物」の処分地を決定した国もあり、議論の過程を参考にしたい考えだ。

昨年1月に国が行った意識調査では、県外最終処分を「知っている」と答えた県外在住者は25%。土壌の再生利用を「居住地域で実施してもよい」との回答は21%にとどまった。合意形成に向けては、国民的な理解醸成も不可欠になる。

除去土壌、搬入物の94%

中間貯蔵施設への輸送量の推移は【グラフ・上】の通り。2022年度以降は主に特定復興再生拠点区域(復興拠点)の除染で出た土壌と廃棄物(草木など)を搬入している。環境省は帰還困難区域を除く輸送量を1400万立方メートルと見込む一方、同区域全体の除染方針は定まらず、総量は不明だ。

除去土壌は搬入物の94%で、このうち再生利用が可能な1キロ当たり8千ベクレル以下の土壌は75%を占める。放射能濃度は時間の経過で下がるため、再生利用できる土壌はさらに増える。

再生利用できない土壌と廃棄物は、量を減らす「減容化」を経て最終処分される。同省は処分時の濃度を最大でも数億ベクレルと想定。国際基準では「低レベル放射性廃棄物」に分類される。

中間貯蔵は15年3月13日に始まり、今年1月現在、南相馬、富岡、大熊、双葉、浪江、飯舘の6市町村を除く県内市町村で輸送を終えた。各地に1372カ所あった仮置き場は約1200カ所で原状回復を完了した。